Nouvelles technologies et art post-internet

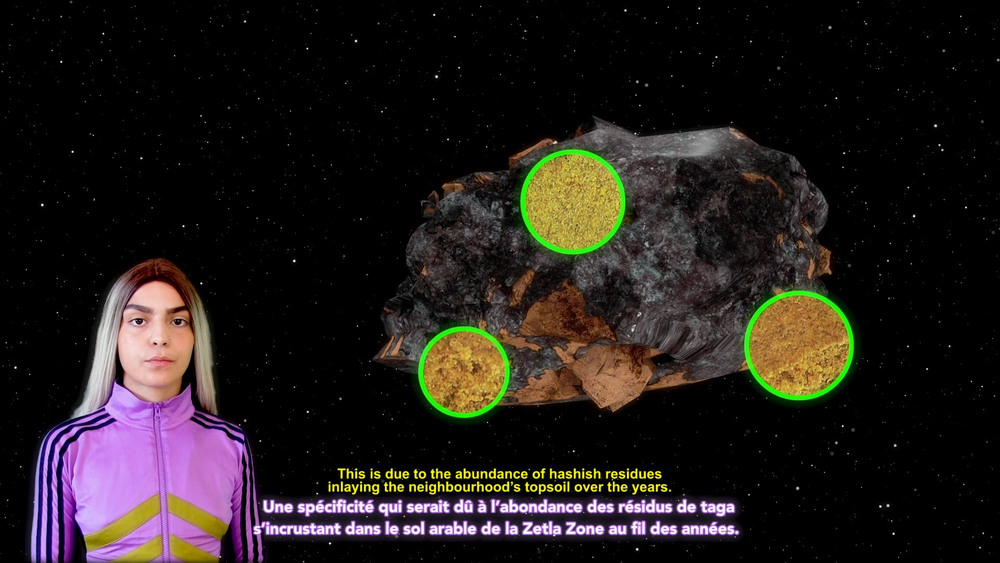

Sara Sadik, "2ZDZ", 2019, vidéo (capture), vidéo HD, couleur, son, sous-titres en français et en anglais, durée : 6'30'', édition 1/5 + 2EA. Acquisition 2022

© Sara Sadik- De la dématérialisation du monde à sa rematérialisation

- L'humain à l'épreuve des nouvelles technologies

- Le réel face à l’accélération technologique et l’amas d'images

- La mise en scène de soi à l’ère des réseaux sociaux

- L'hybridation des technologies et du vivant : vers des alliances biotechnologiques

- Sources

- Bibliographie, pour aller plus loin

À l’ère du big data, de la modélisation 3D, de la réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR), de l’intelligence artificielle (IA), des non-fongible token (NFT), de l’émergence du web 3.0, du métavers et des biotechnologies, les porosités entre mondes physique et numérique, entre le matériel et l’immatériel, l’humain et le non-humain sont désormais communément explorées par les artistes. Comment des œuvres de la collection du Fonds d’art contemporain rendent compte de la démultiplication des nouvelles technologies et de la mise en réseau du monde à l'ère post-internet ? Artistes dans ce parcours : Carla Adra, Aram Bartholl, Gregory Chatonsky, Bertrand Dezoteux, Mimosa Echard, HeHe, Armand Jalut, Ismaël Joffroy Chandoutis, Sara Sadik.

Introduction : l'art post-internet

La démultiplication des nouvelles technologies, en particulier celles de l’information et de la communication (NTIC), a bouleversé notre perception du monde en facilitant une mise en réseau des populations. Dans les années 2000, la démocratisation d’internet et du web 2.0, dit aussi web participatif, est une des grandes étapes de la révolution technologique. Les artistes contemporains investissent les nouvelles technologies et procèdent par hybridation des médiums, des techniques, des sources et des esthétiques.

Dans ce parcours, on s’intéresse à l’art né dans le contexte du post-internet. Le post-internet, ce n’est pas après internet, mais après l’apparition d’internet, en particulier du web 2.0. Dans le post-internet, internet dépasse le seul statut de technologie, pour atteindre un état tel qu’il modifie irrémédiablement notre perception du monde. Comme le résume Grégory Chatonsky : « Le préfixe post est moins à entendre comme un marqueur chronologique que comme un marqueur topologique : après l’Internet c’est quand le réseau nous entoure de toutes parts et constitue notre quotidienneté. Internet est devenu l’esprit de notre temps (Zeitgeist). » [1]

Loin de donner une vision d’ensemble du post-internet, ce parcours propose un focus sur quelques aspects et enjeux du post-internet et des nouvelles technologies à travers des œuvres de la collection du Fonds d’art contemporain. Ces œuvres ont été créées entre 2007 et 2020, par des artistes qui ont grandi ou sont né.e.s en Europe entre 1970 et 1994.

De la dématérialisation du monde à sa rematérialisation

Gregory Chatonsky (né en 1971, Paris) fonde en 1994 Incident.net, l’un des premiers collectifs de Net.art en France. Le Net.art est un courant des années 1990-2000 dans lequel les artistes utilisent internet pour concevoir et diffuser leurs œuvres en ligne, à l’époque du web 1.0 et d’une démocratisation progressive des ordinateurs. Chatonsky s’intéresse aux flux numériques, à la matérialité des technologies ainsi qu’à la mémoire de l’espèce humaine et aux traces laissées par sa présence.

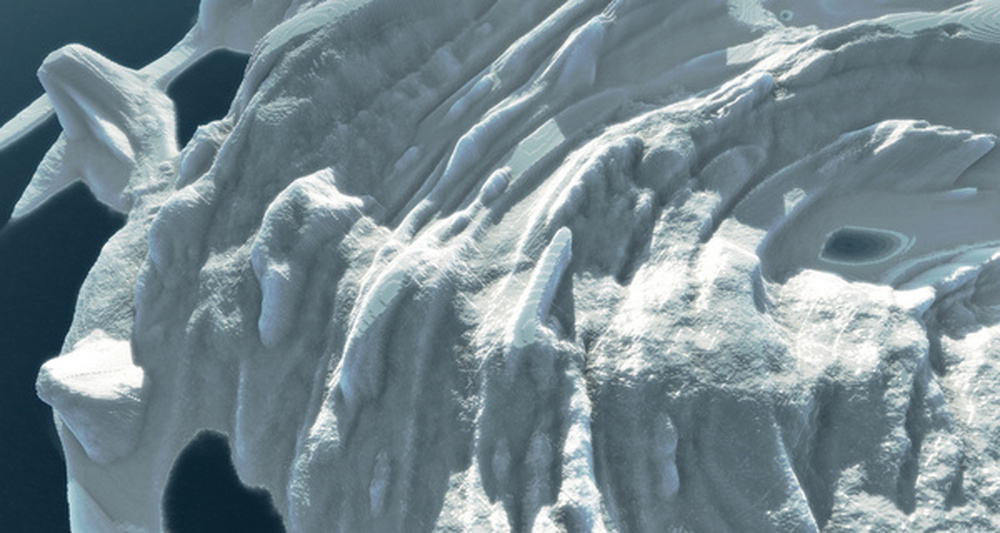

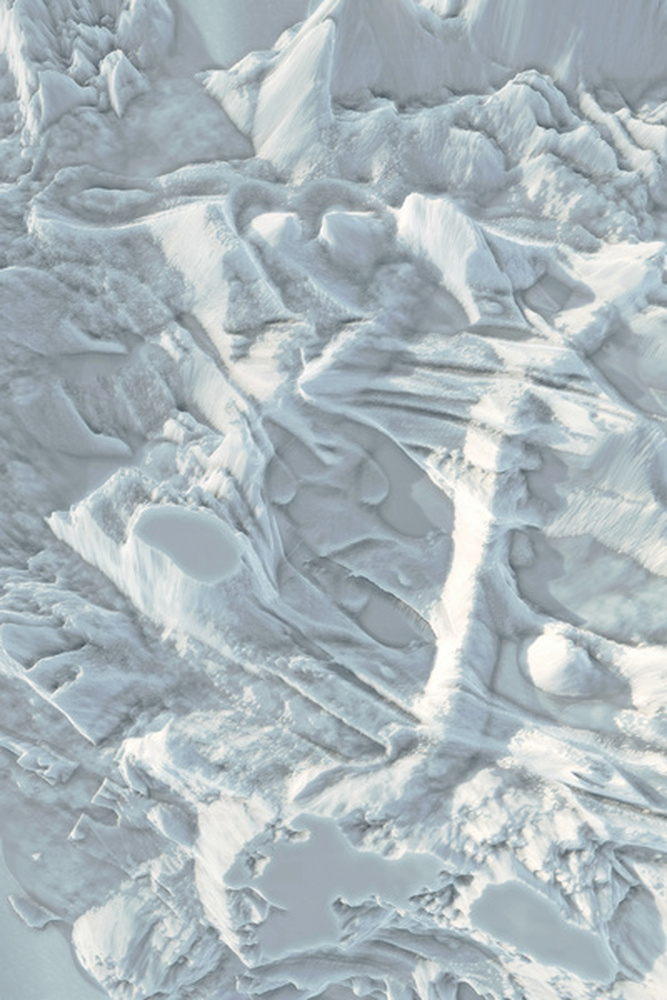

Hisland (2008) fait partie d’une série de travaux portant sur la place croissante des technologies d’identification, que Chatonsky initie dans une période de montée des débats en Europe sur l’identité nationale [2]. À la suite de I Just Don’t Know What to Do with Myself (2008), qui proposait de capter l’empreinte digitale du visiteur et de la transformer sous la forme d’une projection vidéo, Hisland part de la propre empreinte digitale de l’artiste. Cette vidéo a été réalisée à partir d’un moteur de jeu vidéo qui a interprété l’empreinte digitale de l’artiste pour créer un relief topographique. La petite empreinte, cette image unique et presque invisible que nous portons tous sous les doigts, est matérialisée sous l'aspect d'un territoire immense et complexe. La rencontre entre la technologie issue du jeu-vidéo et l’empreinte de l’artiste fait naître une matrice, un monde glaciaire déserté. Cette vidéo résonne comme une fiction d’anticipation apocalyptique, où le paysage et les traces humaines sont devenues indissociables. Dans les années qui suivent la création de cette oeuvre, Chatonsky place l’extinction au cœur de ses sujets de prédilection.

HeHe est un duo d’artistes, composé d’Helen Evans (née en 1972, Welwyn Garden City, Royaume-Uni) et Heiko Hansen (né en 1970, Pinneberg, Allemagne), qui s’intéresse aux enjeux écologiques et sociaux à l’ère industrielle et technologique. Depuis le début des années 2000, les œuvres de HeHe - qui prennent souvent la forme de dioramas atmosphériques ou d’installations en plein air - s’attachent à représenter la transformation de notre environnement et les conséquences de la pollution.

Champs d’Ozone (2007) utilise l’indice de qualité de l’air, à Paris, pour déterminer la couleur d’un nuage artificiel. L’œuvre s'inspire de la canicule d’août 2003 à Paris [3]. Le dispositif, placé devant une fenêtre, exploite les données analytiques fournies en temps réel par le site internet Airparif (Association pour la surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France). Il les transpose à l’aide d’un logiciel dans un continuum espace-temps, à la fois visuel et sonore. L’information sur la qualité de l’air est diffusée au travers de son élément constitutif : l’air. Un nuage simulé, généré à partir de données numériques, semble suspendu au-dessus du paysage parisien auquel il se superpose, via une projection sur verre holographique. La concentration d’air pollué par le dioxyde d’azote, l’ozone, les particules de poussières et le dioxyde de soufre émis par les transports, les chauffages et l’industrie, est ainsi rendue perceptible sur la surface de la projection par des couleurs allant du bleu céleste au rouge vif ; elles donnent lieu à des images apocalyptiques.

Les possibles interprétations des codes visuels inhérents au nuage sont à la discrétion du spectateur. Un nuage rouge serait-il plus toxique qu’un nuage orange ? Le niveau zéro nous indiquerait-il une absence totale de pollution ? L’œuvre confronte le spectateur au mode de reconnaissance et de communication de la pollution. Dans ce processus au long cours, les technologies sont tour à tour un élément de mesure, d’information ou d’émission de pollution.

L'humain à l'épreuve des nouvelles technologies

Aram Bartholl (né en 1972, Bremen, Allemagne) explore la relation entre le monde physique et le monde numérique, en transposant dans le premier des éléments propres au second. Il souligne avec humour nos rapports ambivalents à la surveillance, la protection des données et notre dépendance aux technologies. L’esthétique de ses œuvres est empreint de l’univers d’internet, créant un sentiment de familiarité chez les regardeur.euse.s.

Are You Human? (2009-2013) est une série de sculptures en aluminium anodisé, matériau qui rappelle l’esthétique de nos ordinateurs et de nos smartphones. Ces sculptures représentent des codes Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart), symboles utilisés sur internet permettant le traitement sécurisé des données. Sur certains sites internet, il est demandé aux utilisateurs de reconnaître et de taper ces étranges séries de lettres et/ou de chiffres qui apparaissent sur l’écran. Ce test de vérification s'assure que le formulaire en ligne est bien renseigné par un humain et non par des scripts automatiques, utilisés par les spammeurs.

Dans le test de Turing (créé par Alain Turing en 1950) - test d’intelligence artificielle - une personne fait la distinction entre un ordinateur et un humain. Le code Captcha reprend cette idée, mais à l’envers. Chaque code Captcha est généré par un programme informatique qui connaît la bonne réponse mais qui est lui-même incapable de la lire. L’humain se retrouve ainsi dans la position paradoxale de devoir faire preuve de son humanité auprès d’un programme informatique.

Ces sculptures, constituées de lettres et de chiffres mêlés, témoignent de la différence fondamentale entre l’homme et l’ordinateur, puisque seul l’être humain est capable de les déchiffrer. À l'heure du développement d'intelligences artificielles de plus en plus perfectionnées, cette différence tendra-t-elle à s'estomper ?

Armand Jalut (né en 1976, Toulouse) est un peintre figuratif aux motifs bigarrés et voluptueux, aux couleurs souvent chatoyantes. Il peint à partir de photographies qu’il réalise lui-même ou qu’il glane sur internet. Ses motifs mélangent éléments manufacturés et éléments organiques, créant une impression d’étrangeté, parfois sexualisée, souvent maximaliste.

La série dont est issue CLASS AZ8120 (2014) a été conçue à la suite d’une résidence de l’artiste à Los Angeles en 2013. L'artiste est interpellé par les affiches publicitaires du fabricant de vêtements American Apparel®, aux slogans revendiquant une éthique de travail « sweatshop-free », (littéralement « pas d’usine à sueur », c’est-à-dire qui n’exploite pas sa main d’œuvre). Il se rend dans l’une de leurs usines et y réalise des photographies des machines à coudre de la firme, machines que l’on retrouve en toile de fond (et techniquement, en réserve) des oeuvres de cette série.

Ces motifs mécaniques en gros plan sont juxtaposés d’abord sur Photoshop avec des éléments trouvés en ligne, puis transposés à la peinture sur la toile : patrons de vêtements, plantes grasses, signes « <3 » et « XOXO ». En mettant sur un même plan des technologies de production, des éléments organiques standardisés et un vocabulaire sémiologique né de nos claviers, Jalut dépeint une culture visuelle commune aux consommateur.trice.s d’un monde globalisé et dont les canons sont bien souvent uniformisés.

Le réel face à l’accélération technologique et l’amas d'images

Bertrand Dezoteux (né en 1982, Bayonne) réalise principalement des films d’animation. Il explore une grande diversité d’images de synthèse sous la forme d’assemblages fictionnels, à la frontière du genre documentaire. Différentes histoires et généalogies technologiques se juxtaposent et s’entrechoquent dans des paysages très variés : de territoires ruraux du Pays Basque à de possibles exoplanètes, peuplées de créatures de synthèse, humaines, animales ou hybrides.

Zootrope (2019) est un film aux accents de conte philosophique où les chevaux apparaissent comme image résiduelle de l’enfance. Un cheval issu des zootropes et de la chronophotographie, prémices de la technologie de l’animation, devient le narrateur du récit d’une enfant de 11 ans décrivant une vision d’utopie sociale dans la vie animale. Les extraits sonores et filmés proviennent d’archives. Certains ont été puisés sur internet, d’autres enregistrés ou tournés par l’artiste lui-même. Cette œuvre est un moment clé dans la pratique de Bertrand Dezoteux. Suite à la réalisation du film d'animation Harmonie (2018), conçu entièrement en 3D, dont l’action se déroule sur une exoplanète, l’artiste ressent « une sorte d'impasse formelle et narrative liée à ce projet qui représente une forme d'aboutissement et de cohérence du récit et du style » [4]. Il décide alors de changer d’approche : « J'ai quitté la planète lointaine pour "revenir sur Terre" : observer, filmer, photographier, écouter, enregistrer des voix, faire des rencontres, toucher, sentir. De ces expériences bien terrestres est né Zootrope. » [5]

L’œuvre mélange animations 3D, vidéos, photos et dessins. Ces différentes images nourrissent un univers pixélisé, issu d’un mélange de low tech et high tech, de stop motion, d’images génératives et de bugs. Agrégats de technologies passées ou contemporaines de mise en mouvement des images, l’œuvre dresse en sous-texte un portrait de technologies et d’esthétiques qui passent successivement d’avant-garde, à contemporaines ou obsolètes.

Comme toute une nouvelle génération d’artistes post-internet, Ismaël Joffroy Chandoutis (né en 1988, Montélimar) revendique ses liens aux jeux vidéo. Dans ses courts-métrages, il envisage la porosité des frontières entre le 10ème art, l’art contemporain et le cinéma, à travers un cinéma étendu [6]. Ses références artistiques relèvent aussi bien du cinéma documentaire que de l’art contemporain ; l’artiste cite [7] des réalisateurs comme Chris Marker et Harun Farocki, ou l’artiste Jon Rafman. Les œuvres d’Ismaël Joffroy Chandoutis explorent nos relations à la technologie, la mémoire, la violence, les liens entre histoires individuelles et collectives. Pour ce faire, l’artiste se base sur des faits d’actualité médiatisés ou des expériences personnelles. À l’instar d’un journaliste documentaire, l’artiste travaille plusieurs années sur un même projet pour suivre les protagonistes, les interviewer, recouper les informations et témoignages.

L’œuvre vidéo MAALBEEK (2020) retrace les histoires individuelles de personnes ayant subi les conséquences psychiques de l’attentat de la station de métro Maalbeek à Bruxelles, le 22 mars 2016. L’artiste débute son processus de création la même année, alors qu’il vit dans ce quartier de Bruxelles et qu’il emprunte quotidiennement cette station de métro. Il rencontre Sabine, survivante de l’attentat, qui se trouvait dans la rame de métro qui a subi l’explosion. Sabine est atteinte d’amnésie post-traumatique et cherche à comprendre ce qui s’est passé ce jour-là. Joffroy Chandoutis recueille les bribes de souvenirs de la victime et fait avec elle les recherches sur cette journée, pour lui permettre d’appréhender l’évènement à froid, de comprendre l’indicible en entrant en contact avec d’autres personnes présentes ce jour-là. Ensemble, ils vont mener l’enquête pour retracer cette journée du 22 mars. Ils parviennent à trouver des captations vidéo de la rame de métro où se trouvait Sabine et à l’identifier sur l’une d’elle, quelques secondes avant la détonation.

L’œuvre inclut ainsi les témoignages de Sabine, d’une camarade et d’un pompier présent ce jour-là. D’abord retranscrits, puis interprétés par des acteurs, ils sont combinés à des captations sonores issues d’archives de chaînes de télévision, des vidéos prises in situ par les survivants de l’attentat et à des images d’animation. Cette superposition visuelle et sonore de sources diverses rend floue la frontière entre le documentaire et la fiction. Dans ce processus, les contenus trouvés en ligne, ou produits par l'artiste à partir des technologies, tentent de palier à l’amnésie de victimes. L’artiste et ses équipes ont utilisé la rotoscopie - technique qui permet de transformer en images d’animation celles captées en prises de vues réelles. Avec la photogrammétrie, ils ont conçu des vues en modélisation 3D de la rame de métro, telle une maquette numérique. La réalité tend ainsi à être transposée avec les modes de représentation du jeu vidéo. Les éclats des pixels des images dans un plan en 3 dimensions font écho à l’explosion, aux cendres, à la perte de repère et la perception altérée d’évènements passés ou cauchemardés.

Dans MAALBEEK, sont mis en opposition le temps court, celui des médias et des réactions à chaud, et le temps long, celui des bribes de souvenirs ineffaçables, marqueurs du traumatisme des victimes de l’horreur. Cette œuvre, tout comme Swatted (2018), rend compte de l’omniprésence de la violence physique et psychique, et de sa représentation dans le monde réel et celui dit "virtuel", où les flux d’images et leur répétition tendent à les banaliser. Ce film interroge aussi les mécanismes d’historicisation et la nécessité de se souvenir d’un évènement, face à la distorsion de l’information, la crainte des fake news et des deepfakes (hypertrucage issu de l'intelligence artificielle).

La mise en scène de soi à l’ère des réseaux sociaux

Carla Adra (née en 1993, Toronto, Canada) est diplômée en art, ainsi qu’en ethnologie et anthropologie. L’empathie est sans doute la matière la plus constante de son travail. En organisant la possibilité de rencontres, elle cherche à sonder nos modes d’être ensemble autant que nos solitudes partagées.

La confidence est un mode opératoire récurrent dans son travail. C’est ce que présente Bureau des Pleurs (2019), une œuvre vidéo formée de 267 courts témoignages sonores recueillis par l’artiste auprès d’inconnus rencontrés dans l’espace public à Lyon [8]. L’ensemble des courts métrages forme comme une chaîne vidéo, une playlist avec des titres divers, tels que : « Darknet », « Dénoncer ma famille », « Domination masculine », « Droits d’auteurs », « On lui casse les jambes » ou encore « La vindicte populaire ».

Retransmis au casque audio et réinterprétés par l’artiste devant une webcam, ces récits de vie de quelques minutes, tantôt anecdotiques, souvent drôles et tragiques, dressent un inventaire poétique et sensible d’injustices vécues et partagées anonymement. Ces vidéos face caméra tournées dans sa chambre ancrent l’œuvre dans une mode de représentation commun aux tutoriels et autres vidéos autobiographiques postées sur YouTube, Instagram et TikTok. Elles interrogent sur l’intimité, l’anonymat et la représentation de soi à l’ère des réseaux sociaux, des discussions Zoom et des contenus viraux qui se propagent sur la toile. Les témoignages originaux ont été gravés sur des CD-Rom définitivement scellés par l’artiste, pour préserver l’anonymat des participant.e.s. Le site internet bureaudespleurs.org permet de visionner ces vidéos, ainsi que de partager une anecdote personnelle sous la forme d’un fichier audio qui sera écouté par l’artiste et interprété sous la forme d’une nouvelle vidéo mise en ligne. L’œuvre fait écho à l’ambivalence d’une génération née avec internet, qui oscille entre échanges physiques et numériques, exhibitionnisme et anonymat.

Sara Sadik (née en 1994, Bordeaux) travaille avec la vidéo, la photographie, la performance et l’installation. Elle s’inspire de ce qu’elle nomme la « beurcore », qu’elle définit comme la culture de la jeunesse des quartiers populaires, issue de la diaspora maghrébine. Ses œuvres détournent les clichés véhiculés à son propos, à travers des références liées au rap, au langage, à la mode, aux réseaux sociaux et à la science-fiction.

Dans la vidéo 2ZDZ (2019), Sara Sadik joue une représentante de la NoGoZoneXperience, un studio de réalité virtuelle spécialisé dans la simulation d’environnement dangereux. Avec une approche anthropologique futuriste et fictionnelle, l’artiste tourne en dérision les fantasmes liés à la vie dans les quartiers de banlieue. Elle y présente la Zetla Zone, une zone de non-droit, un oasis interdit d’accès à tout étranger, après des décennies de délaissement et de mise à distance.

Sa démarche est à rapprocher de l’afrofuturisme, terme qui apparait en 1994 sous la plume de l’universitaire américain Mark Dery, et initialement défini comme « l’appropriation de la technologie et de l’imagerie de la science-fiction par les Afro-Américains » [9]. Les afrofuturismes qui ont émergé au XXème et au XXIème siècles sont un concept post-colonial qui dépasse le seul cadre africain-américain. Les afrofuturismes sont un ensemble d’esthétiques, un courant artistique et littéraire, une forme de résistance intersectionnelle des contre-cultures noires et métisses qui visent à se réapproprier des technologies perçues comme un outil de domination, pour faire émerger des discours hétérogènes et alternatifs.

Chez Sara Sadik, le prisme médiatique habituellement porté sur la jeunesse de quartiers populaires et issue de l’immigration est détourné. Par son approche spéculative, Sadik ré-enchante le présent et donne une voix à ces jeunes. Si l’artiste y inclut une part de fiction, les personnes qui incarnent ses personnages sont des adolescent.e.s qu’elle rencontre [10], notamment à Marseille, sa ville de résidence. Sara Sadik est le reflet d’une génération qui utilise le récit et les technologies pour se réapproprier son image, ancrer son vocabulaire, inventer une esthétique, et ainsi donner naissance à des personnages auxquels des adolescent.e.s peuvent s’identifier.

L'hybridation des technologies et du vivant : vers des alliances biotechnologiques

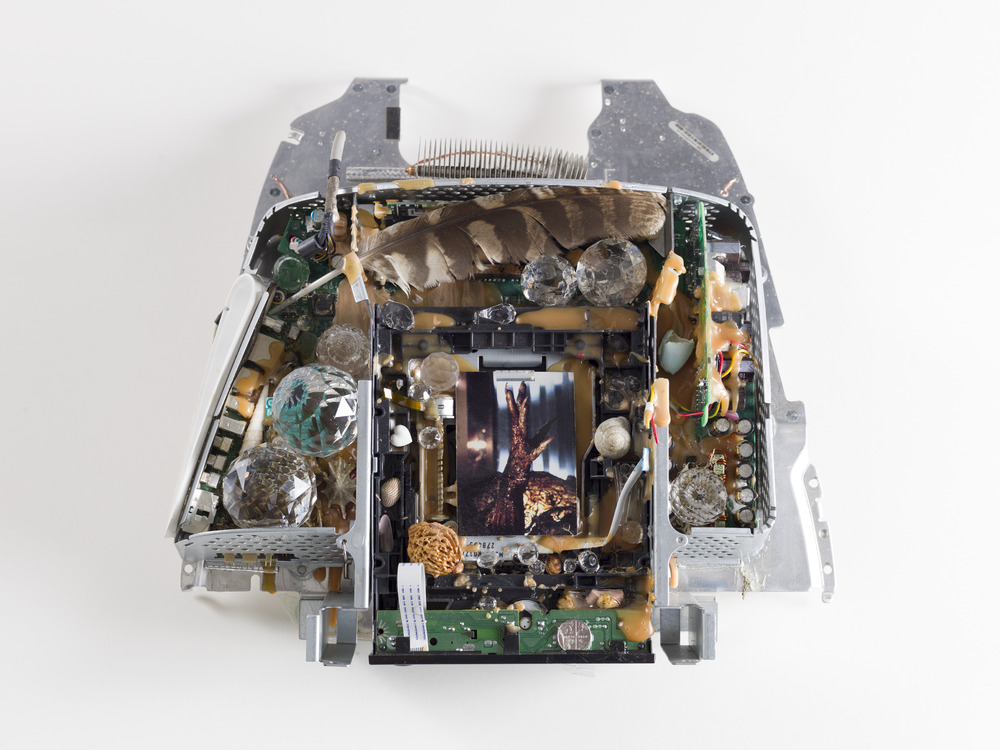

Mimosa Echard (née en 1986, Alès) s’intéresse à la création d’écosystèmes où le vivant et le non-vivant, l’humain et le non-humain cohabitent. Procédant par contamination, les œuvres explorent des zones de contact entre des objets organiques et des objets de consommation collectés par glanage. L’artiste manifeste une profonde empathie pour les formes de vies non-humaines. Elle incorpore au cœur de ses compositions des plantes médicinales, qui entrent en symbiose avec des produits cosmétiques ou des composants électroniques.

Les principaux éléments de Species (2018) ont été glanés sur le chemin entre le domicile de l’artiste et son atelier : coque d’ordinateur, plume de faucon, éléments transparents à facette, coquille d’œuf, pièces de monnaie, faux ongles, boucle d’oreille, noyaux de pêche et de cerises, coquillage, coquille d’escargot, petits éléments en plastiques coloré ou translucide, peinture vert métallisé, fragments de feuille d’or, lichen séché, carte imprimée, cire dépilatoire, colle acrylique. Chez Mimosa Echard, les matériaux de ses œuvres sont comme des ingrédients d’une potion issue de la surproduction de notre monde.

Le titre Species est une référence au film de science-fiction éponyme (1995) [11], qui met en scène la traque d’une jeune femme mutante créée en laboratoire, hybride entre un humain et un extraterrestre, qui s’unit avec des hommes dans le but d’engendrer une progéniture monstrueuse et invasive. Ainsi, Species souligne cette porosité entre la technologie et le vivant, leur potentiel de transformation et d’hybridation, notre obsession de leur optimisation, ou encore notre peur de perte de contrôle. L’assemblage de Mimosa Echard fait autant écho à la capacité de transformation inhérente aux organismes vivants, qu’à leur nature mutante, tel l’escargot, animal hermaphrodite, ou le lichen, fruit d’une symbiose entre un champignon et une algue. Les capacités d’adaptation, d’hybridation et de démultiplication du vivant, couplées avec celles des nouvelles technologies, annonceraient-elles de nouvelles alliances biotechnologiques ?

Sources

[1] Chatonsky Grégory, Post-Internet: époque, ontologie et stylistique, site internet de l’artiste, 2015 (consulté en janvier 2023)

[2] Chatonsky Grégory, questionnaire d'acquisition, juin 2012

[3] Evans Helen, questionnaire d'acquisition, juillet 2012

[4] Dezoteux Bertrand, questionnaire d'acquisition, juin 2021

[5] ibid.

[6] Youngblood Gene, Expanded Cinema, Dutton, New York, 1970

[7] Joffroy Chandoutis Ismaël, communication personnelle, 28 octobre 2020

[8] Adra Carla, questionnaire d’acquisition, juin 2022

[9] Dery Mark (ed.), "Black to the Future: Interviews with Samuel R. Delany, Greg Tate, and Tricia Rose", Flame Wars: The Discourse of Cyberculture, Duke University Press, Durham, 1994

[10] LUMA Live, Conversation avec Sara Sadik, juillet 2020 (consulté en janvier 2023)

[11] Echard Mimosa, questionnaire d’acquisition, mai 2019

Bibliographie, pour aller plus loin

DIS: Boyle Lauren et al. (curator), 9. Berlin Biennale für Zeitgenössische Kunst (The Present in Drag), catalogue d’exposition (Berlin, 14 juin - 18 septembre 2016), Distanz, Berlin, 2016

Kholeif Omar (ed.), I was raised on the Internet, catalogue d’exposition (Chicago, Museum of Contemporary Art Chicago, 23 juin – 24 octobre 2018), DelMonico Books•Prestel, New York, 2018

Lamy de la Chapelle Benoit, « De l’art "post-Internet" », 02, n°70, Nantes, été 2014

Novitskova Katja, Post internet survival guide 2010, Revolver Publishing, Berlin, 2011

Respini Eva (ed.), Art in the Age of the Internet, 1989 to Today, catalogue d'exposition (Boston, Institute of Contemporary Art/Boston, 7 février - 20 mai 2018), Yale University Press, New Haven, 2018

Scherf Angeline (dir., commissaire générale), CO-WORKERS : Le réseau comme artiste, catalogue d’exposition (Paris, Musée d’art moderne de Paris, octobre 2015 - janvier 2016), Paris-Musées, Paris, 2015