Vie de la collection

Au plus près de la gestion quotidienne de la collection

![Partie de l'oeuvre de Katia Kameli, [Stream of Stories], 2015, dans l'atelier régie du Fonds d'art contemporain - Paris Collections](https://fondsartcontemporain.paris.fr/storage/image/20/20_62e7f69e145c3.jpg)

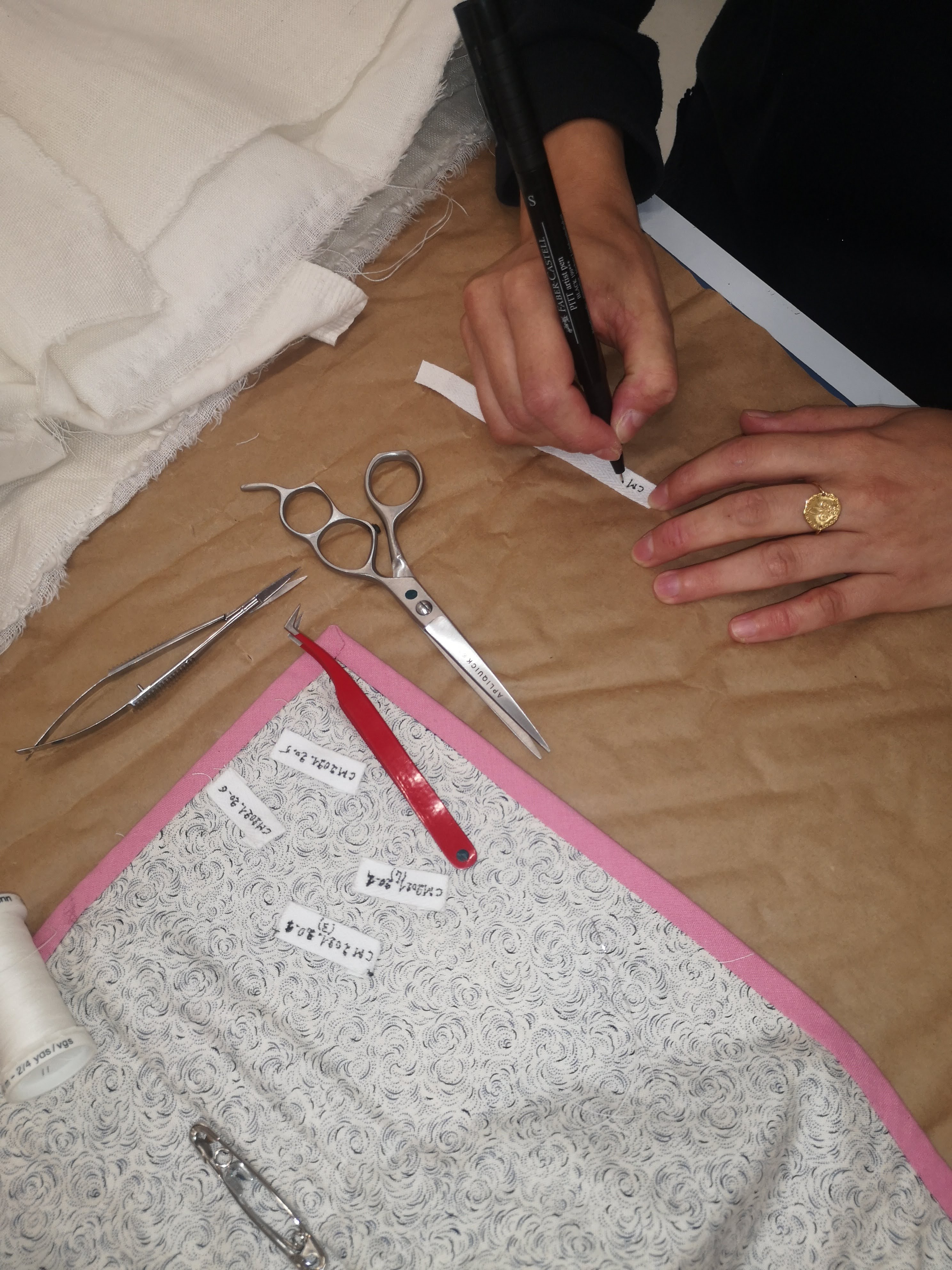

Partie de l'oeuvre de Katia Kameli, Stream of Stories, 2015, dans l'atelier régie du Fonds d'art contemporain - Paris Collections

Ville de Paris © Adagp, Paris

La collection est gérée au quotidien par les équipes du Fonds d'art contemporain, afin d'assurer la conservation optimale des œuvres. Dans les réserves, la gestion scientifique et la régie participent à la vie quotidienne de la collection : manipulation et installation des œuvres, constat d'état, restauration et numérisation...

Les réserves

Conserver les œuvres dans des conditions optimales

En septembre 2019, le Fonds d’art contemporain - Paris collections initialement localisé à Ivry-sur-Seine (94) a déménagé dans le 18ème arrondissement. L’installation de la collection dans un ancien tri postal réhabilité accroît la surface dédiée aux réserves, qui passe de 656 m2 à environ 1 200 m2. Préalablement au déménagement, plus de 6 300 interventions de conservation préventive sont menées comme le dépoussiérage des œuvres, la restauration des œuvres d'arts graphiques, la consolidation de peintures et sculptures ou encore le reconditionnement d’œuvres de différentes natures.

Ce chantier des collections a permis de préparer le déménagement d’environ 11 000 œuvres vers le site de la Chapelle. Le Fonds dispose depuis l'été 2019 de 7 salles de réserves organisées par types d’œuvres, 1 espace de mise en quarantaine, 2 salles de stockage de matériel et de 2 ateliers dédiés à la restauration et à la régie des œuvres. Dans chaque réserve, chaque mobilier et emplacement d'œuvre est sourcé d’un code de localisation, enregistré dans la base de gestion informatisée de la collection. Le climat de chaque réserve (température, hygrométrie, luminosité) est ajusté en fonction de la typologie des œuvres qui y sont conservées (peinture, sculpture, textile, art graphique...).

En 2022, un nouveau chantier des collections débute pour permettre le retour des 1 200 œuvres restantes issues du fonds moderne encore stockées à Ivry-sur-Seine.

Les réserves en quelques chiffres

Les enjeux de la gestion scientifique des collections

La régie des œuvres

Gérer les mouvements et l’installation des œuvres.

La régie des œuvres est une activité indispensable pour la bonne gestion des collections. Elle a pour mission d’assurer la gestion matérielle et administrative des œuvres de la collection. Les activités principales sont les suivantes :

Effectuer les mouvements des œuvres :

Ces mouvements sont de différentes natures : installations et retours d’œuvres dans les services de la ville ou lors d’expositions temporaires auprès de nos partenaires, mouvements vers les ateliers de restauration et d’encadrement. Les manipulations doivent toujours être réalisées dans le respect des principes de conservation préventive et de sécurité des œuvres.

En lien avec le pôle gestion scientifique des collections, la régie assure également la gestion matérielle des œuvres :

Gérer le conditionnement et le stockage des œuvres en réserve, organiser les réserves, assister le pôle gestion scientifique des collections dans la conduite des campagnes de numérisation (suivi des listes, préparation des œuvres et manipulation) sont autant de tâches qui incombent à la régie. Superviser les interventions techniques éventuelles effectuées sur les œuvres (marquage, vérification des fixations, dépose des cadres, etc.) et organiser le bon déroulement des transports d’œuvres sont un travail au quotidien.

Assurer la gestion administrative des œuvres :

Le mouvement et la localisation physique des œuvres sont ensuite enregistrés sur la base de données informatique dédiée (Gcoll2). Ainsi, la régie gère les dossiers administratifs liés aux mouvements des œuvres, ou encore se charge de suivre les commandes de prestations, fournitures et matériels.

La conservation préventive

Assurer la conservation des œuvres en vue de leur transmission pour les générations futures.

Comme tout objet, les œuvres d’art subissent les effets du temps. La conservation préventive vise à assurer une surveillance sur l’ensemble des éléments qui pourraient altérer et favoriser la détérioration des œuvres de la collection (climat des réserves, type de conditionnement, manipulation etc.). La conservation préventive est donc l’affaire d’une surveillance quotidienne pour prévenir les risques. Elle s’appuie sur de nombreux outils comme le récolement et les constats d’états par exemple, effectués à chaque mouvement de l’œuvre. Elle rassemble l’ensemble des actions indirectes permettant la conservation de l’œuvre dans le temps.

Depuis 2014, le Fonds a engagé environ 1496 opérations de conservation préventive pour assurer la préservation de sa collection. Ces opérations comprennent des actions variées comme le dépoussiérage, le ré-encadrement ou encore la mise en quarantaine dans le cadre d’une suspicion d’infestation. En 2021, ont été réalisés par exemple les constats d’état de 61 œuvres, le dépoussiérage de 16 œuvres mais aussi la fabrication de caisses de conditionnement et de transport pour 10 œuvres.

La restauration des œuvres

Préserver l’intégrité des œuvres pour aujourd’hui et demain.

La restauration d’une œuvre consiste en la réalisation d’un ensemble d’actions directes sur celle-ci. Elle intervient lorsque, malgré les précautions de conservation préventive, l’œuvre a subi une altération. Les causes de dégradation d’une œuvre peuvent être multiples : un changement brutal de température, une erreur de manipulation ou encore l’instabilité de ses matériaux constitutifs par exemple. La restauration vise alors à stabiliser l’état de l’œuvre et à rétablir sa lisibilité. Les opérations effectuées doivent être réversibles.

Lorsque la dégradation d’une œuvre est constatée, un.e restaurateur.rice habilité.e Musées de France est sollicité.e pour un diagnostic. Après validation de la proposition d’intervention par l’équipe scientifique, le programme de restauration est mis en œuvre et chaque étape est documentée. À l’issue de la restauration, un rapport d’intervention est remis et permet d’enrichir la connaissance sur l’œuvre.

Depuis 2014, ce sont environ 278 opérations de restaurations qui ont été menées sur les œuvres de la collection. Elles ont concerné entre autres 102 peintures ou encore 69 sculptures. Certaines de ces restaurations sont réalisées dans le cadre d’un partenariat avec les élèves conservateurs-restaurateurs de l’Institut National du Patrimoine. Le chantier-école de 2021 a concerné l’étude de deux œuvres issues d’une série. L’objectif était de mieux comprendre la sensibilité à la déformation de l’œuvre et de proposer un système d’accrochage adapté à sa spécificité.

La numérisation de la collection

Photographier pour documenter et illustrer la collection en ligne.

Depuis 2015, le Fonds d’art contemporain-Paris collections s’est fixé l’objectif ambitieux d’assurer la couverture photographique de sa collection d’aujourd’hui à 1987. Les deux premières campagnes de numérisation ont été réalisées en 2015 et ont permis de photographier 279 œuvres en 10 jours. À ce jour, les campagnes de numérisation se poursuivent régulièrement à raison d’environ 2 campagnes par trimestre pour un volume d’une centaine d’œuvres à chaque fois. Les acquisitions de l’année sont numérisées en priorité.

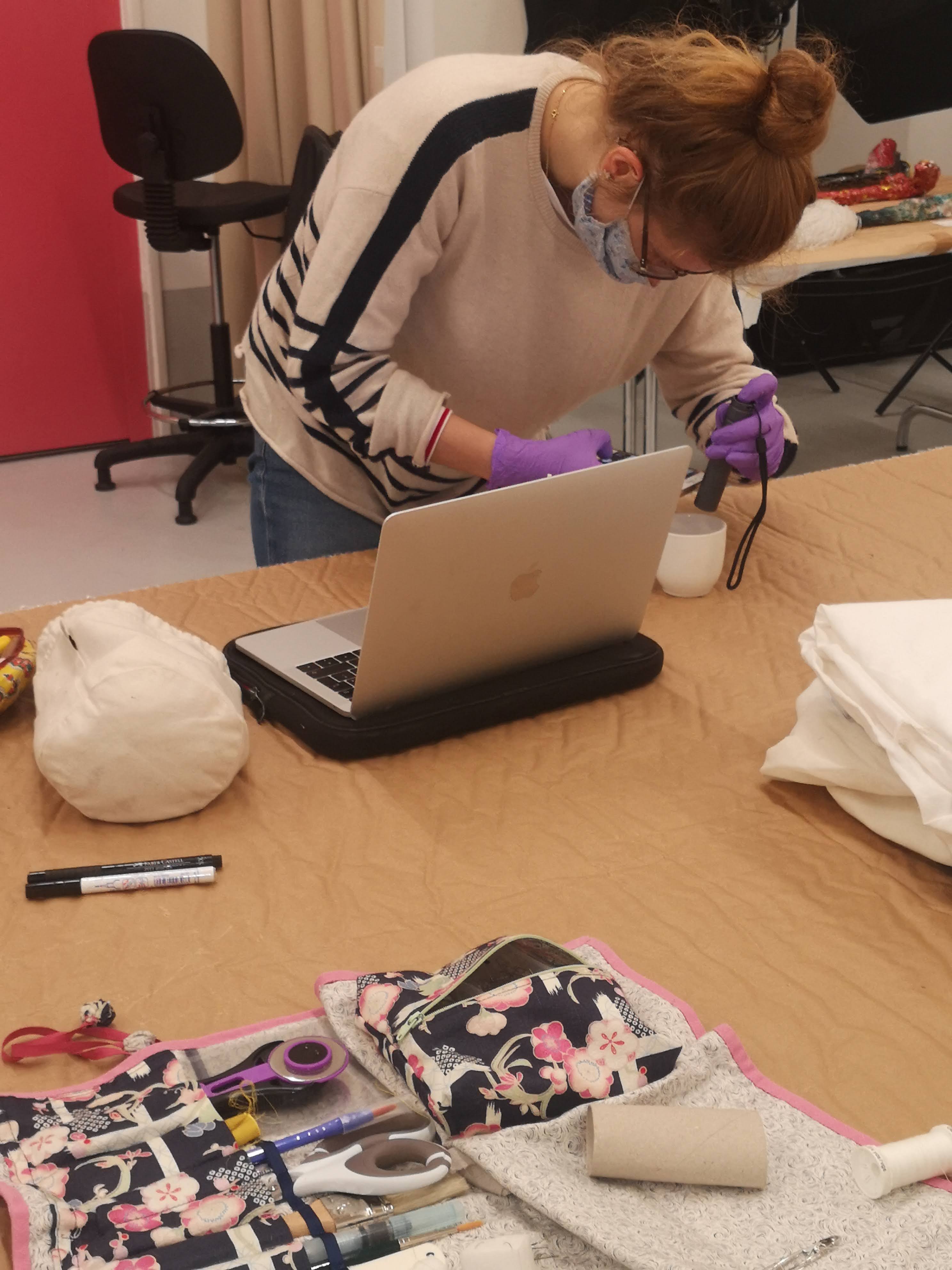

La campagne de numérisation est un moment essentiel pour la gestion et la diffusion de la collection. Elle permet non seulement de dévoiler au public la diversité des œuvres de la collection mais également aux équipes du fonds d’assurer une veille sur sa conservation. En effet, les opérations de déballage des œuvres et de prise de vue permettent également de constater l’état des œuvres et de prendre le cas échéant les mesures de conservation qui s’impose.

Les œuvres sont photographiées selon un calendrier qui nécessite une planification rigoureuse de l’ensemble de la campagne (choix des œuvres selon leur disponibilité en réserve, complexité des opérations de manipulation etc.) ainsi qu’une mobilisation de l’équipe de la régie et de la gestion scientifique. Après validation des clichés, les œuvres sont intégrées à la base de données de gestion et de consultation des collections.

Le récolement : l’art de retrouver, préserver, documenter les œuvres d'art

Une collection dispersée et en mouvement : le rôle de la mission du récolement

Depuis plus de deux siècles, le Fonds d'art contemporain – Paris Collections s'engage à rendre l’art accessible au plus grand nombre. À cette fin, une part significative de sa collection s’est progressivement installée au cœur de la ville : dans les mairies, les hôpitaux, les tribunaux, les préfectures, les services municipaux… Aujourd’hui, près de 8 000 œuvres sont encore visibles dans plus de 500 bâtiments publics, à Paris et au-delà.

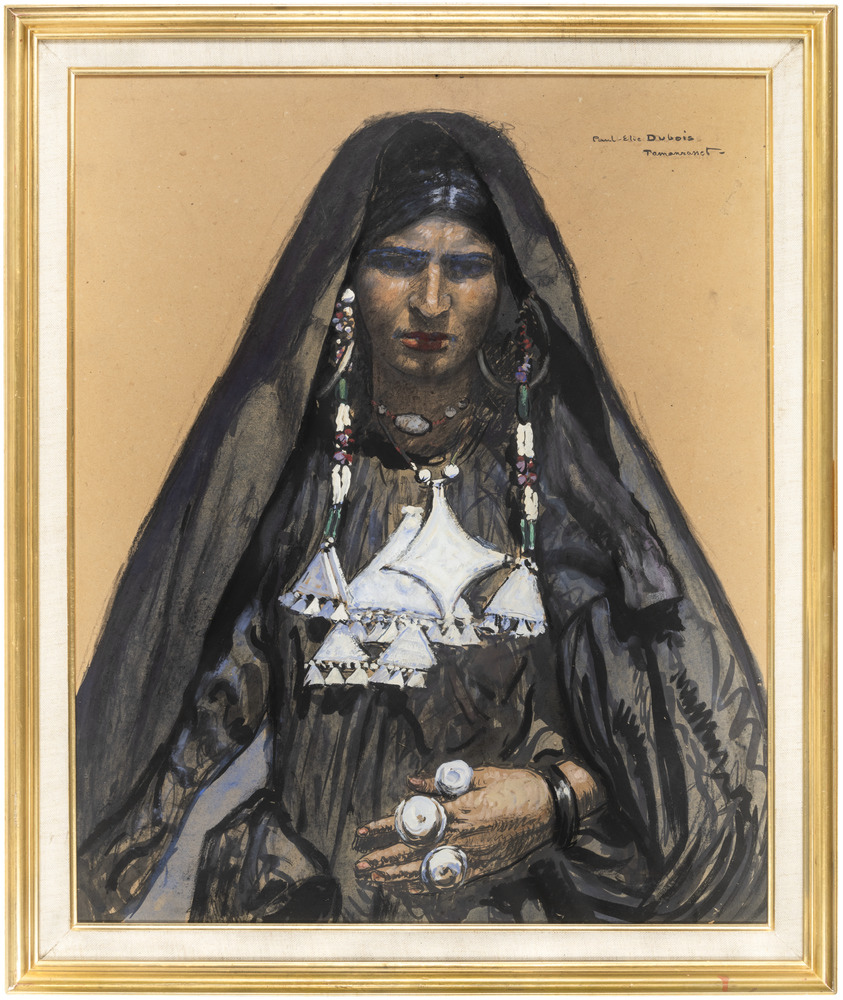

Afin d’assurer leur traçabilité, leur préservation et l’actualisation de leur documentation, ces œuvres font actuellement l’objet d’un récolement. Cette opération consiste à vérifier la présence d’une œuvre sur son lieu de dépôt, son état de conservation, son marquage, et la conformité de ses données à celles inscrites dans l’inventaire.

Entre 2014 et 2015, un récolement complet des œuvres en réserve a été mené à l’occasion du déménagement du Fonds vers ses nouveaux locaux du 18e arrondissement. En 2022, une mission dédiée au récolement des œuvres en dépôt a vu le jour, avec pour ambition de couvrir 12 000 œuvres réparties sur près de 2 000 sites. Les premiers efforts ont été concentrés sur les lieux prioritaires : Hôtel de Ville de Paris, ses annexes et les mairies d’arrondissement.

Une enquête à travers le temps, le territoire et les archives

Le travail de récolement au Fonds d’art contemporain – Paris Collections relève parfois de la véritable enquête historique. Il faut composer avec l’héritage administratif complexe du territoire parisien, profondément modifié en 1964 lors du redécoupage du département de la Seine. Ce bouleversement a dispersé les responsabilités sur plus de 80 communes et plusieurs administrations : État, Ville de Paris, autres institutions publiques, etc.

Localiser une œuvre peut donc impliquer un travail d’archives, une analyse documentaire poussée et une collaboration étroite avec les institutions dépositaires. Il s’agit parfois de retrouver la trace de dépôts centenaires, de démêler des parcours interrompus ou encore de pallier une documentation incomplète.

Sur le terrain, l’équipe de la mission récolement mène ses investigations site par site, en lien avec les référents des institutions concernées. Chaque bâtiment abritant des œuvres fait l’objet d’une visite : repérage, constat d’état, prise de photographies, relevés de marquages et de notes viennent enrichir ou corriger l’inventaire. Le récolement est donc autant un travail de terrain qu’un travail de mémoire.

Préserver, documenter et enrichir l’histoire de la collection : de l’invisible au visible

Les constats réalisés sur place permettent d’enrichir et de mettre à jour la base de données informatisée Gcoll2, qui centralise les inventaires du Fonds et les informations liées aux organismes dépositaires. Chaque œuvre récolée fait ainsi l’objet d’une actualisation de sa description, de sa localisation, de son état de conservation, ainsi que de l’historique du site dépositaire.

Lorsque cela s’avère nécessaire, la mission peut formuler des recommandations de conservation préventive à destination des dépositaires : amélioration des conditions d'accrochage, protection contre la lumière ou l’humidité, interventions de restauration. Dans certains cas, le retour en réserve est préconisé afin de permettre une restauration, une mise au repos ou une quarantaine préventive.

Pour le cas des œuvres disparues ou volées, la Direction des Affaires Culturelles dépose plainte pour vol auprès des autorités de Police compétentes, sous réserve de disposer d’une documentation suffisante (description, photographie, fiche d’inventaire). Les œuvres sont alors inscrites dans la base TREIMA II de l’Office Central de Lutte contre le Trafic des Biens Culturels, facilitant une identification ultérieure.

Au-delà de l’aspect sécuritaire, le récolement est aussi l’occasion de redécouvrir des œuvres oubliées, d’identifier des artistes méconnus, et de renforcer les liens entre la Ville de Paris et les nombreuses institutions partenaires du dépôt. Grâce à la numérisation progressive des œuvres ramenées en réserve et à leur publication sur le site internet du Fonds, c’est également un nouvel accès au patrimoine artistique municipal qui s’ouvre à tous.

Le récolement en chiffres

Actualités en lien

Regards croisés d’artistes à Art Paris

20 juin 2025

Parcours d'une œuvre dans les réserves du Fonds d'art contemporain - Paris Collections

17 septembre 2024

La Conversation des Artistes

26 septembre 2024