Wilson Tiberio : un artiste rare à découvrir au Centre Pompidou

06 mai 2025A l’occasion de la grande exposition « Paris noir. Circulations artistiques, luttes anticoloniales 1950-2000 » organisée par le Centre Pompidou du 19 mars au 30 juin, le Fonds d’art contemporain – Paris Collections prête trois œuvres inédites du sculpteur éthiopien Mickaël Béthé-Sélassié (1951-2020) et du peintre afro-brésilien Wilson Tiberio (1920-2005). Focus sur le parcours artistique de ce dernier dont les œuvres sont étonnement sous-représentées dans les collections publiques françaises.

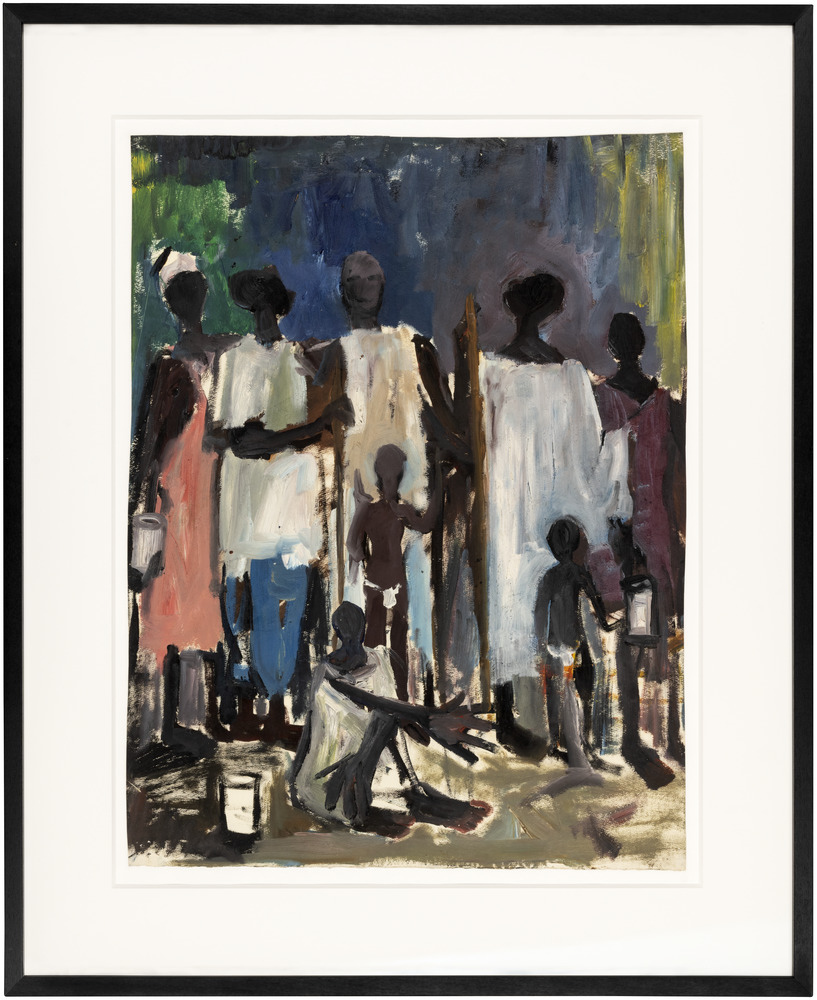

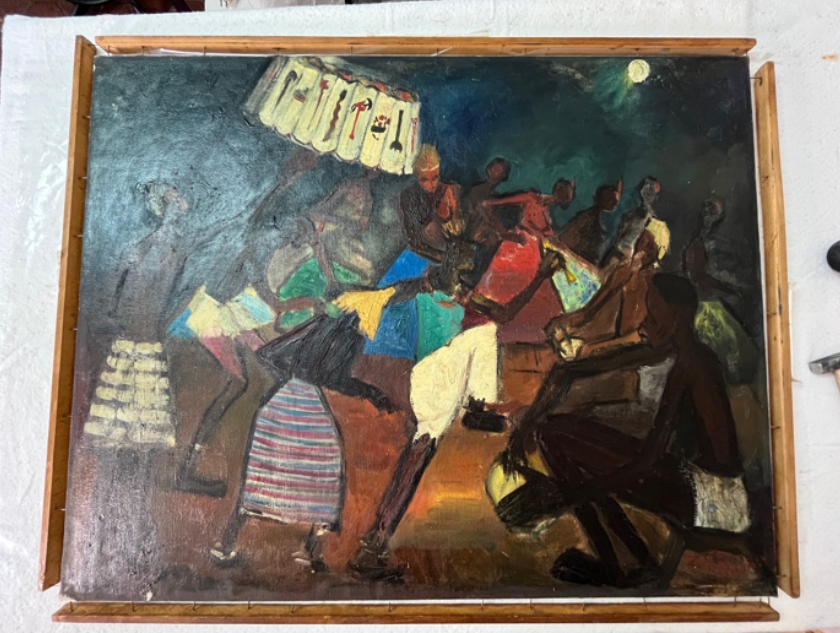

Les œuvres "Scène de la fête du Vaudou au Dahomey" et "Chanteurs noirs" aux cimaises du Centre Pompidou.

© Anna Nouet © Wilson Tiberio / Fonds d’art contemporain – Paris Collections

Une présence exceptionnelle dans les collections municipales

Wilson Tiberio est un peintre afro-brésilien militant antiraciste et anticolonialiste né au Brésil en 1916 dans l’état de Rio Grande do Sul, et mort en France à Mazan en 2005. Il effectue une grande partie de sa carrière en Europe et plus particulièrement en France, à Paris et dans les anciennes colonies d’Afrique de l’Ouest.

Aujourd’hui, son œuvre est dispersée et largement méconnue, tant en France qu’au Brésil. Hormis quelques récentes tentatives de redécouverte outre-Atlantique grâce aux articles scientifiques de Francielly Rocha Dossin (2015)[1] et d’Ana Lucia Araujo (2022)[2], les études le concernant sont quasi-inexistantes. Rares sont aussi les institutions publiques qui conservent ses peintures.

Au Brésil, les œuvres de Tiberio sont conservées au Museu Afro Brasil de São Paulo et dans les pinacothèques Barão de Santo Ângelo et Aldo Locatelli à Porto Alegre, où une récente exposition lui a d’ailleurs été consacrée en 2020.

En France, la Coopérative-Musée Cérès Franco, située à Montolieu, en détient quelques-unes issues de l’importante donation de la galeriste et collectionneuse brésilienne Cérès Franco, proche du peintre. Puis vient le Fonds d’art contemporain – Paris Collections : avec ses 21 œuvres de l’artiste acquise entre 1950 et 1964, il s’impose comme l’une, si ce n’est la plus importante collection publique au monde d’œuvres de Tiberio. Ce chiffre conséquent est pour le moins surprenant. Il témoigne du soutien appuyé de la municipalité à ce peintre aujourd’hui oublié, mais fait aussi figure d’exception. En effet, la Ville de Paris semble la seule collection publique française a avoir acheté des œuvres à l’artiste de son vivant.

Le prêt de deux d’entre-elles au Centre Pompidou dans l’exposition « Paris Noir » offre une occasion unique de mettre en lumière cet artiste en marge de l’histoire de l’art.

[1] Francielly Rocha Dossin, « Wilson Tibério (1916-2005) : primeiras notas biograficas sobre "o negro mago do pincel" », in 24 Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas - ANPAP. Compartilhamentos na Arte : Redes e Conexões, Universidade Federal de Santa Maria, PPGAR, 2015 : https://anpap.org.br/anais/2015/comites/chtca/francielly_rocha_dossin.pdf

[2] Ana Lucia Araujo, « "All World Art Comes from the Black" : Wilson Tiberio, Black Artist and Internationalist Activist in the Era of Africa’s Decolonization" », in Revista de Comunicação e Linguages, n°57, 2022 : https://analuciaaraujo.org/wp-content/uploads/2023/05/273-Texto-Artigo-671-1-10-20230515.pdf

Un artiste militant anti-raciste

Wilson Tiberio arrive à Paris en 1947 grâce à une bourse du gouvernement français pour étudier la peinture murale. Elève à l’École nationale des beaux-arts à Rio de Janeiro, il se fait remarquer des milieux artistiques carioca pour sa peinture expressive, sans phare, qui représente la vie des populations noires marginalisées dans les favelas. Lui-même issu de la communauté afro-descendante, il tisse très tôt des liens étroits avec sa culture ancestrale. Enfant, il est initié par sa mère au dessin et surtout au Candomblé, la religion pratiquée par les esclaves durant l’époque coloniale, et dédiée au culte des divinités Orixás. Lorsqu’il gagne Rio à l’âge de 18 ans, il s'engage pour la reconnaissance du peuple noir et fait la rencontre décisive de l’artiste pluridisciplinaire et homme politique Abdias do Nascimento, qui renforcera considérablement son activisme dans la lutte antiraciste. Dès lors, sa peinture s’inscrit dans une quête identitaire aussi bien individuelle que collective. Ses œuvres, brossées avec modestie et liberté du geste, entendent faire vivre et exister le quotidien invisibilisé des bidonvilles. C’est dans ce contexte et grâce à sa démarche humaniste et militante que Tiberio est repéré pour parfaire sa formation en France.

A Paris, et comme beaucoup d’artistes du XXe siècle immigrés dans la capitale, Tiberio fréquente les académies de Montparnasse, notamment l’Académie de la Grande Chaumière. Là, il rencontre l'artiste sud-africain Gérard Sokoto et découvre le mouvement politique et culturel de la « négritude », initié quelques années plus tôt par les sœurs martiniquaises Jane et Paulette Nardal avant d’être porté par le sénégalais Léopold Sédar Senghor, le guyanais Léon Gontran Damas et le martiniquais Aimé Césaire. Au sein de cette diaspora d’intellectuels africains qui militent pour la prise de conscience d’une identité noire et la réappropriation de ses valeurs, Tiberio trouve aisément sa place.

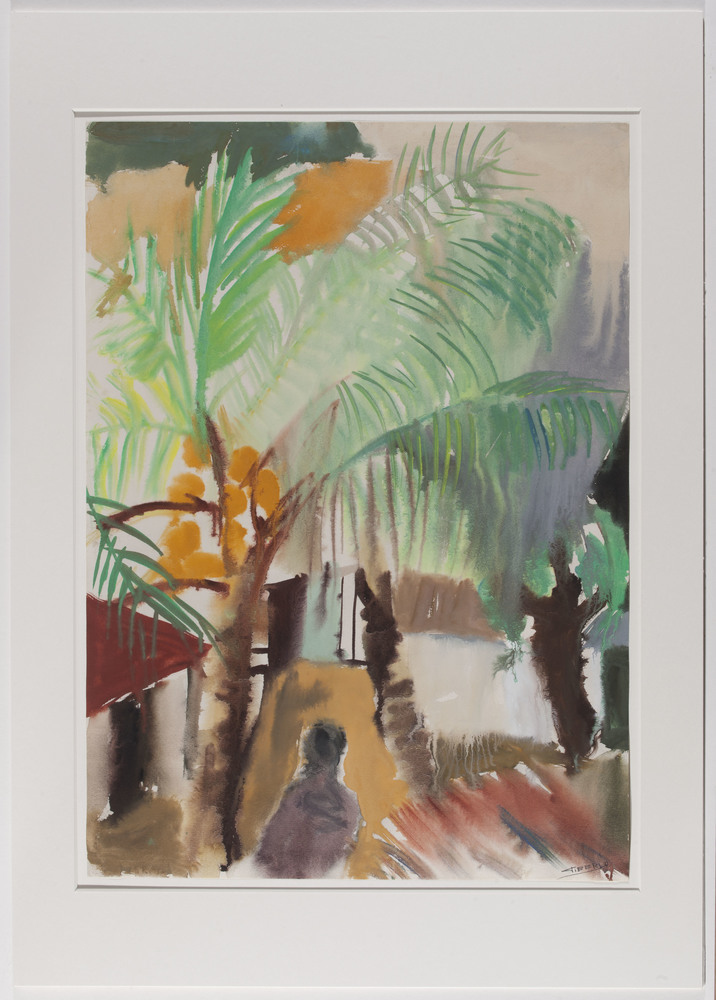

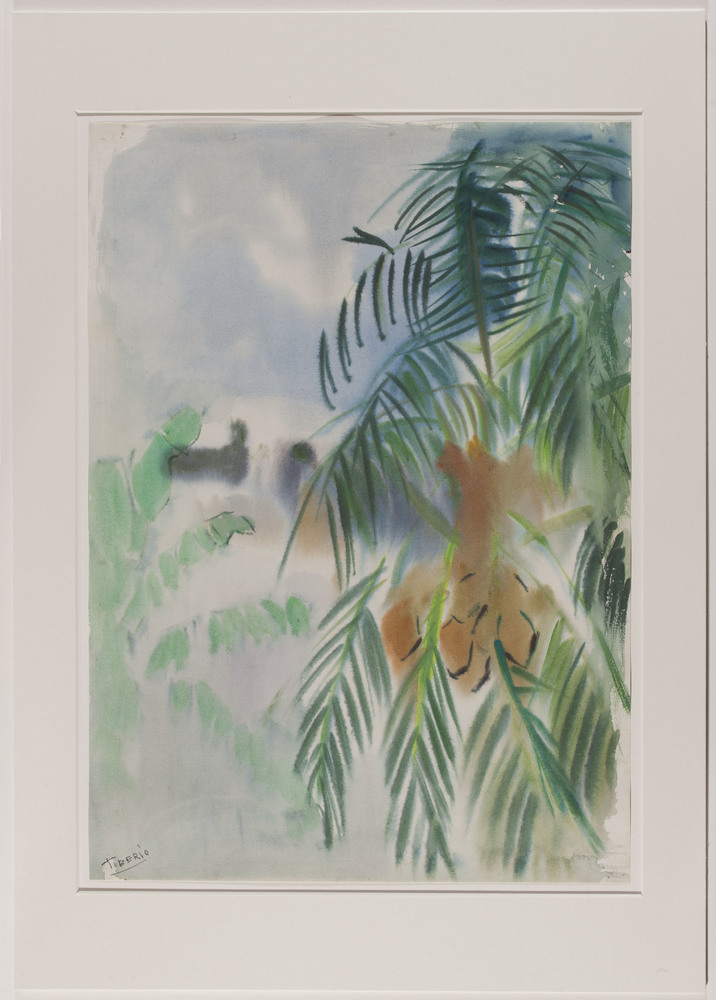

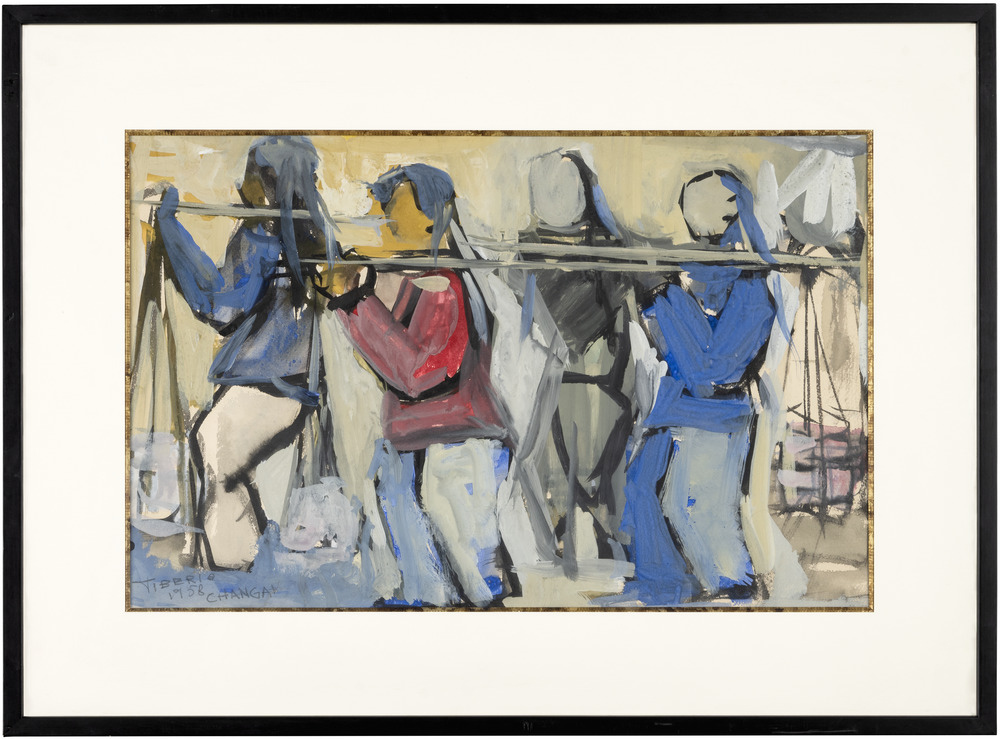

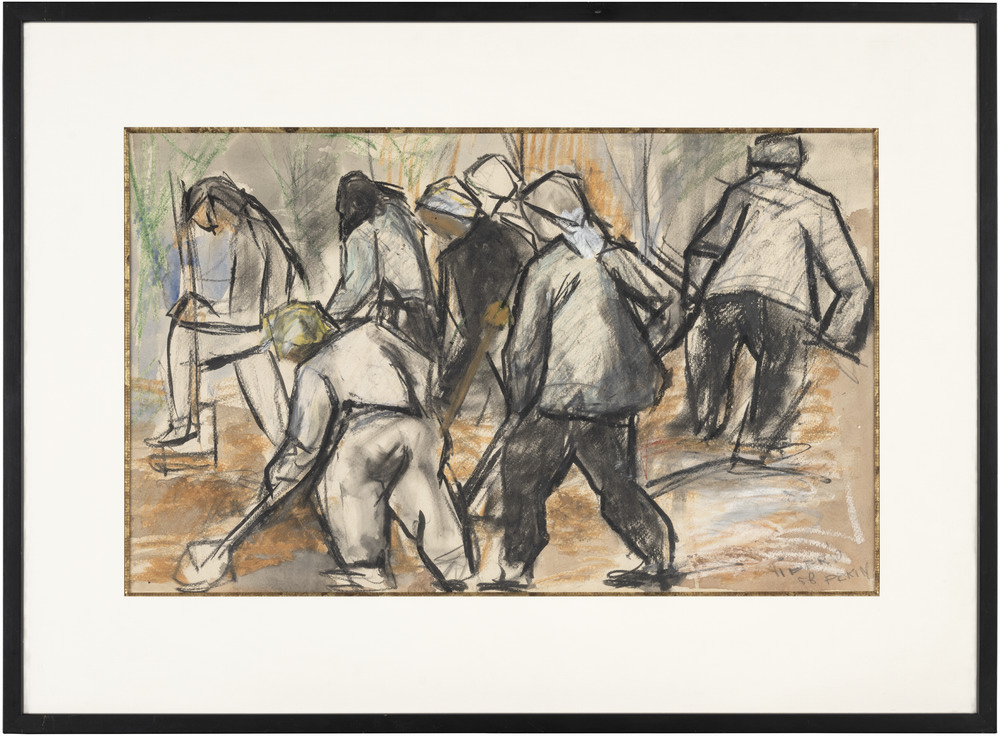

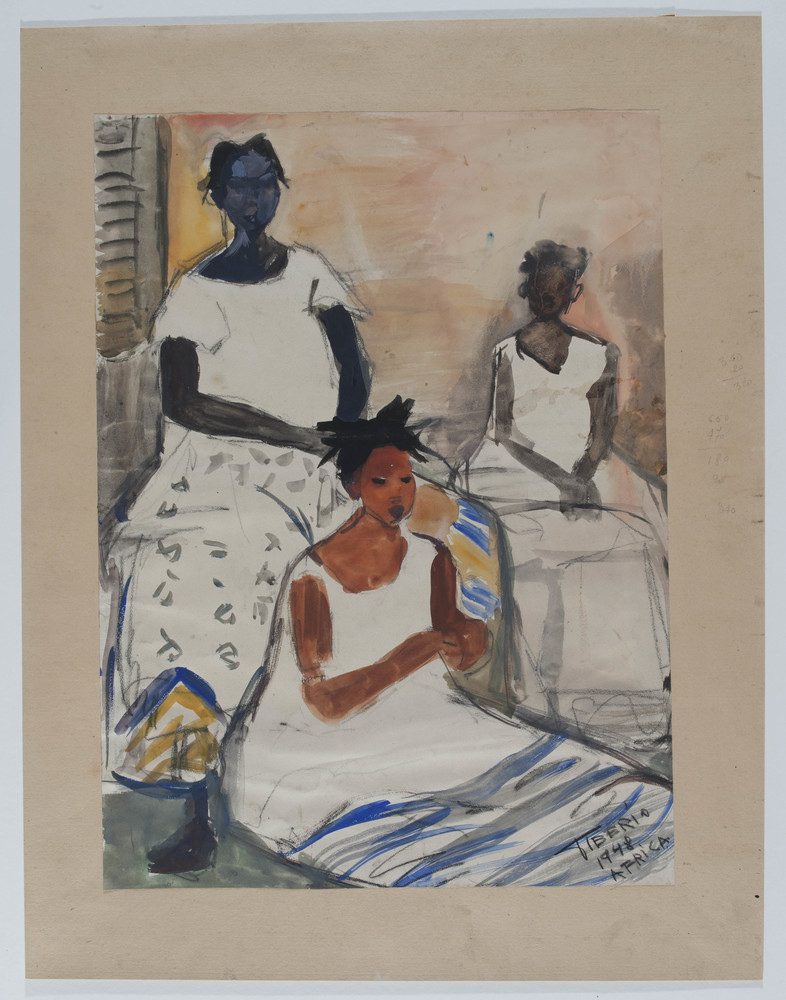

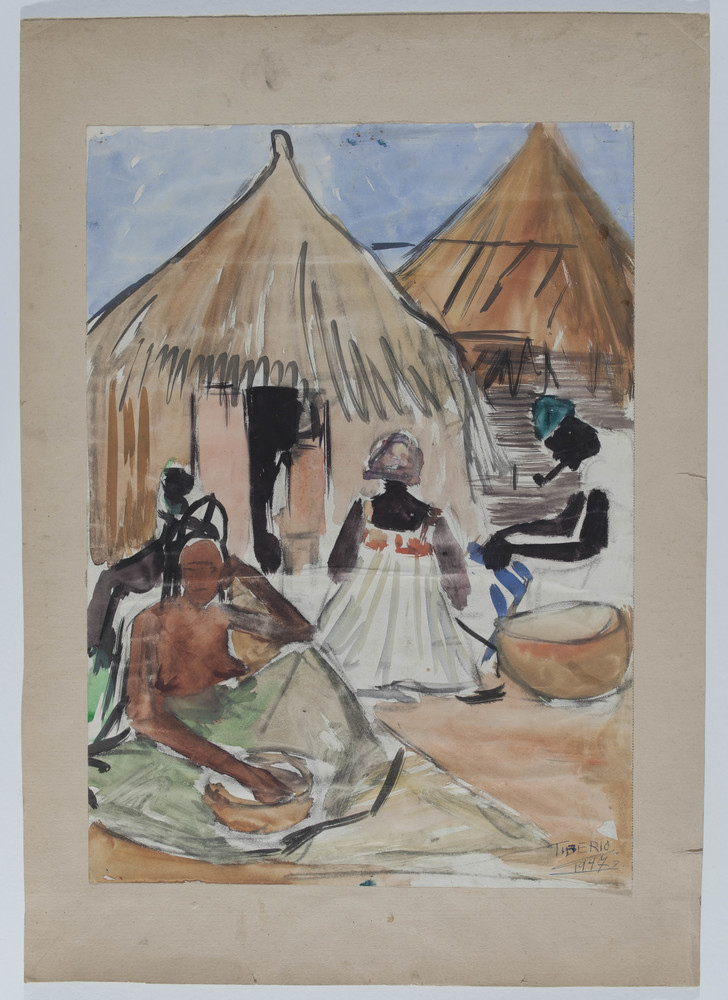

En 1948, il reçoit du Musée de l’Homme une nouvelle bourse qui lui permet de poursuivre ses recherches plastiques en Afrique-Occidentale française. Il voyage alors au Sénégal, au Soudan français – actuel Mali – et au Dahomey – aujourd'hui le Bénin. Muni de son carnet, il croque sur le vif les coutumes du peuple dont il puise ses racines et, témoin des traitements injustes qui lui sont encore réservés, s’enhardit au point de se faire expulser par l’administration coloniale française. A la fois révolté par son expérience dans les colonies et encouragé par les mouvements panafricanistes de la capitale, sa production se fait parfois plus violente et contestataire. En témoigne une série d'œuvres monumentales intitulées Travail forcé, Torture en Amérique latine ou encore Massacre en Afrique du Sud dans lesquelles il dénonce les ravages du colonialisme.

En 1950, la Ville de Paris lui achète sa première œuvre, issue de sa production en Afrique. Il s’agit d’une huile sur papier intitulée Chanteurs noirs, dans laquelle un groupe d’hommes, de femmes et d’enfants se tiennent en rang dans une composition frontale. Au premier plan, un personnage aux mains croisées et anormalement grandes est assis à même le sol. Ces silhouettes, aussi vagues que le peuple africain est effacé, reprennent vie grâce au titre de l’œuvre, qui suggère une chorale en train de s’exprimer.

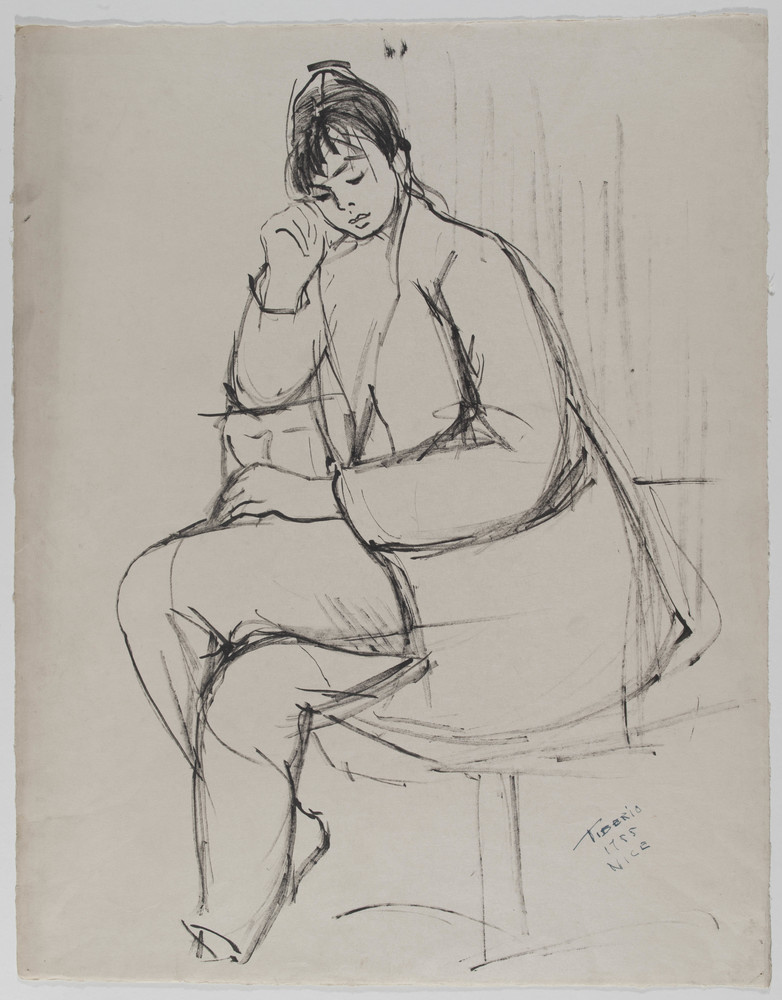

Entre 1954 et 1956, treize autres œuvres de Tiberio représentant les traditions et les rites africains sont acquises par la Ville de Paris. Ces acquisitions, massives et successives, pourraient s’expliquer par la politique de soutien aux artistes en difficulté alors portée par la municipalité, mais aussi, plus curieusement, par les relations de l’artiste. En effet, d’après Francielly Rocha Dossin, Tiberio aurait bénéficié du soutien d’un ami employé de la mairie pour se faire acheter des œuvres.

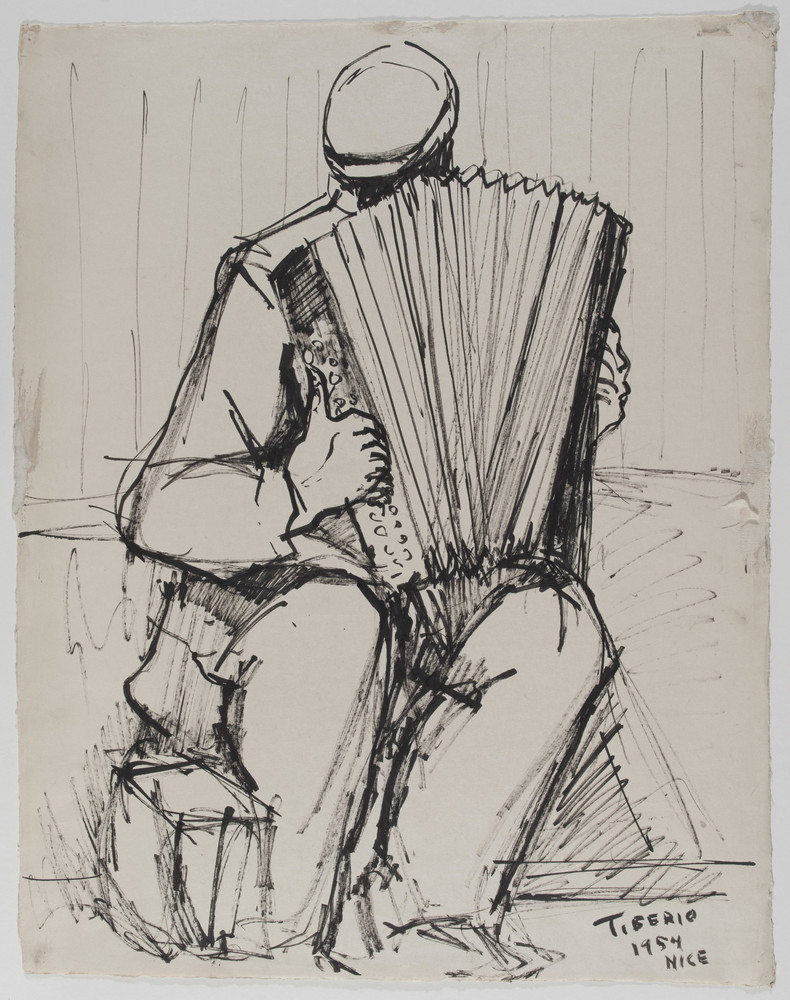

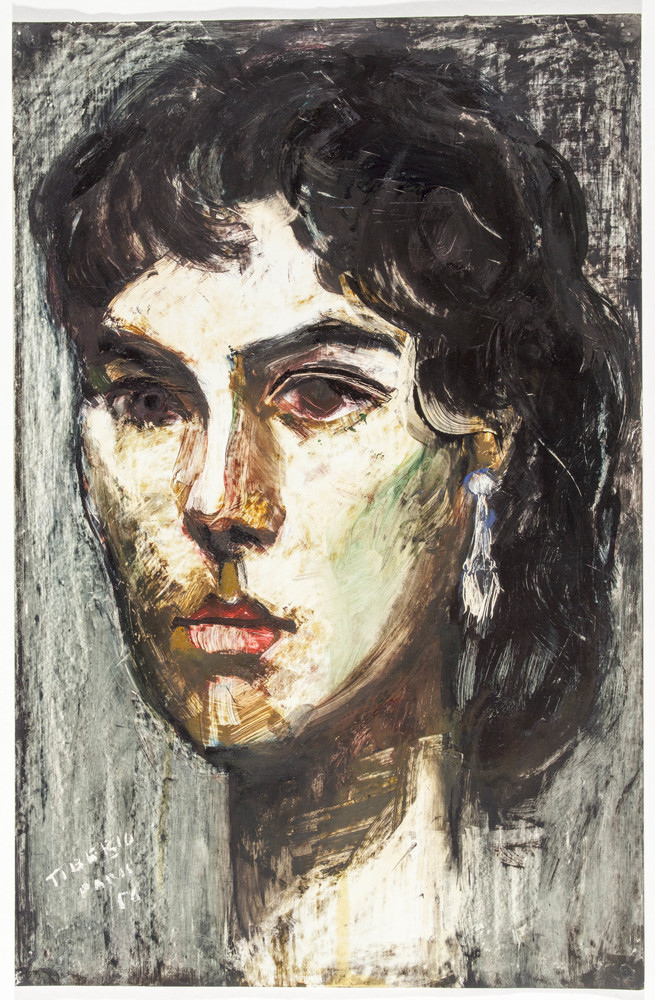

Dans les années 1950, l’artiste bénéficie néanmoins d’une certaine visibilité sur la scène artistique française avec plusieurs expositions dans des galeries à Paris et à Nice. A la galerie niçoise Pédroni-Lombard, il expose en 1953 plusieurs scènes de « danses rituelles du Dahomey », dont a peut-être fait partie la toile Scène de la fête du Vaudou au Dahomey, achetée par la Ville de Paris en 1956[1].

Cette même année se tient par ailleurs à Paris un évènement important pour l’affirmation des sociétés africaines : le Premier Congrès international des écrivains et artistes noirs, auquel Tiberio participe.

[1] « A Nice, exposition des œuvres du peintre brésilien Tiberio », in Le Patriote de Nice et du Sud-Est, Nice, 2 mai 1953, p.2 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bd6t51271022g

Des œuvres restaurées pour un artiste revalorisé

Pour leur présentation au Centre Pompidou dans l’exposition « Paris Noir », les œuvres Chanteurs noirs et Scène de la fête du Vaudou au Dahomay ont bénéficié d’interventions de restauration, particulièrement lourdes pour la seconde.

Datée de 1949 et jamais exposée depuis lors, cette huile sur toile souffrait d’importantes déformations du support, causés en partie par la technique de l’artiste et ses nombreux repentirs en couche épaisse. De mauvaises conditions de conservation avaient également provoqué l’affaissement de la toile, l’apparition de tâche d’humidité et des déchirures. Quant à la couche picturale, elle présentait de nombreuses craquelures prématurées, des soulèvements ainsi qu’un fort encrassement.

Pour toute ces raisons, il a été décidé de déposer la toile, c’est-à-dire de la démonter entièrement de son châssis, afin de résorber au mieux ses déformations et de lui rendre une bonne cohésion structurelle.

A l’issue de la restauration, l’œuvre a donc été replacée sur son cadre grâce à la pose de bandes de tension. Il s’agit d’une technique de conservation-restauration qui vise à renforcer et à rallonger les bords d’une toile fragilisés afin de faciliter sa mise en extension.

Les baguettes d’encadrement, d’origine et fabriquées par l’artiste, ont quant à elles été conservées et adaptées pour être remontées à l’identique.

Ainsi restaurée, cette Scène de la fête du Vaudou au Dahomay dévoile toute son énergie et sa puissance. Les couleurs désormais ravivées, la touche redevenue agitée et chargée, rendent à cette peinture l’authenticité dont Tiberio a voulu l’imprégner.

A voir jusqu’au 30 juin au Centre Pompidou !