Les invisibles dans la collection : quand l'art contemporain révèle ce qui s'efface

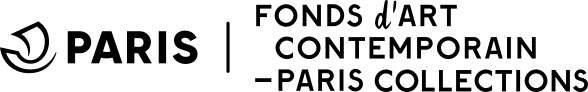

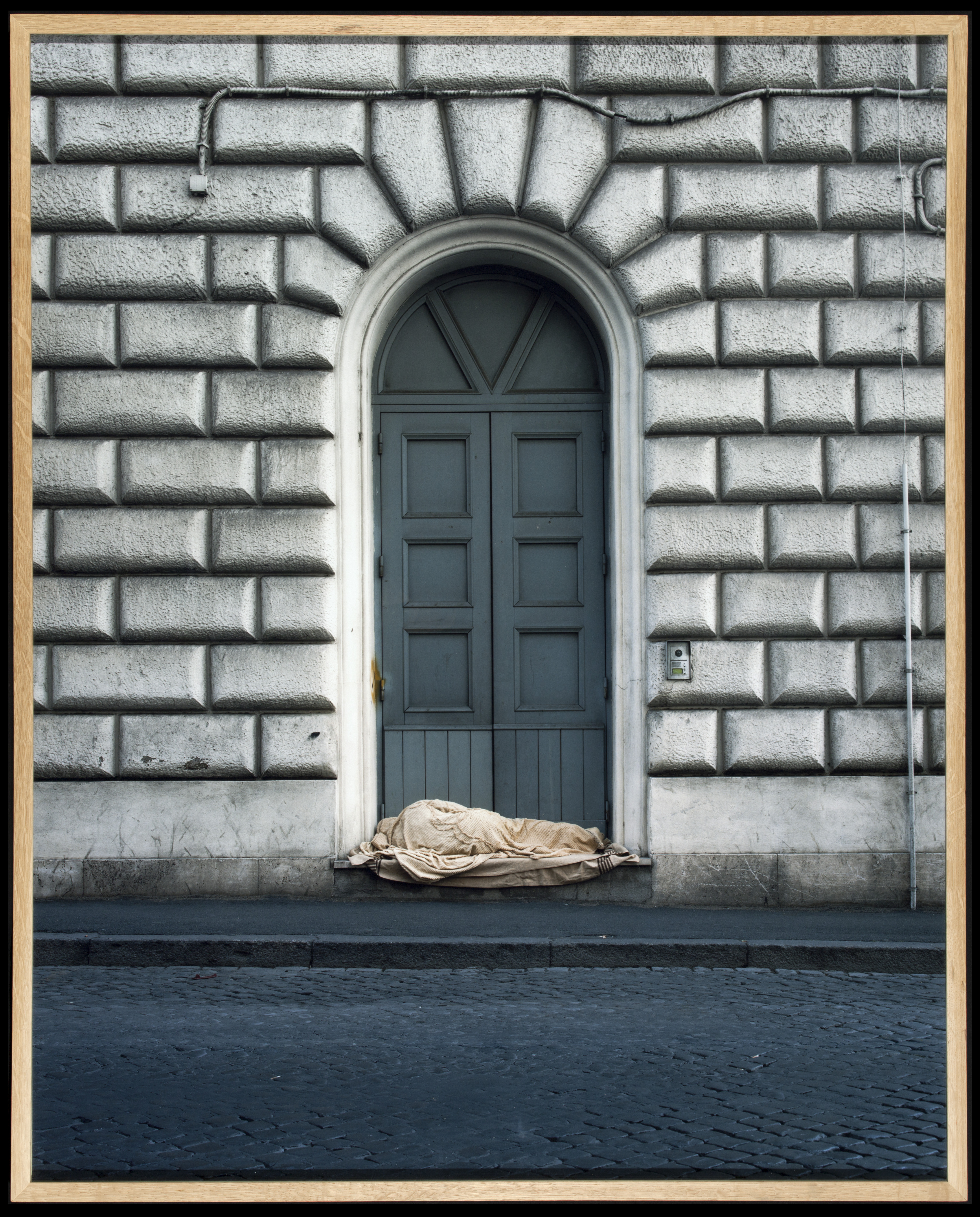

Véronique Ellena, Via Marsala, Rome

Stéphane Piera/Parisienne de Photographie © Stéphane Piera/Parisienne de Photographie Véronique EllenaÀ travers les œuvres de Véronique Ellena, Mohamed Bourouissa, Marcos Avila Forero ou encore du collectif Florisa, la collection du Fonds d’art contemporain - Paris collections aborde exil, marginalité et effacement. Sans surplomb ni pathos, ces artistes donnent à voir les présences que la société relègue, et interrogent notre manière de regarder le monde. Un parcours en images qui redonne visage, espace et dignité à celles et ceux qu’on nomme “les invisibles”.

Les corps dans la rue

Les Invisibles, c’est d’abord le nom donné par la photographe Véronique Ellena à ces “formes vivantes”, ces personnes drapées de mystère qui dorment dans les rues, blotties sur les parvis des églises. En photographiant les sans-abris, et leurs traces dans le paysage – cartons, couvertures discrètes –, elle capture cette partie de l’humanité qui s’efface à la venue de la foule, chassée, ignorée le plus souvent. A la clarté de l’aube, Véronique Ellena saisit l’instant suspendu du sommeil, et révèle sobrement et sans misérabilisme la cohabitation des sans-abris avec le décor urbain majestueux de Rome.

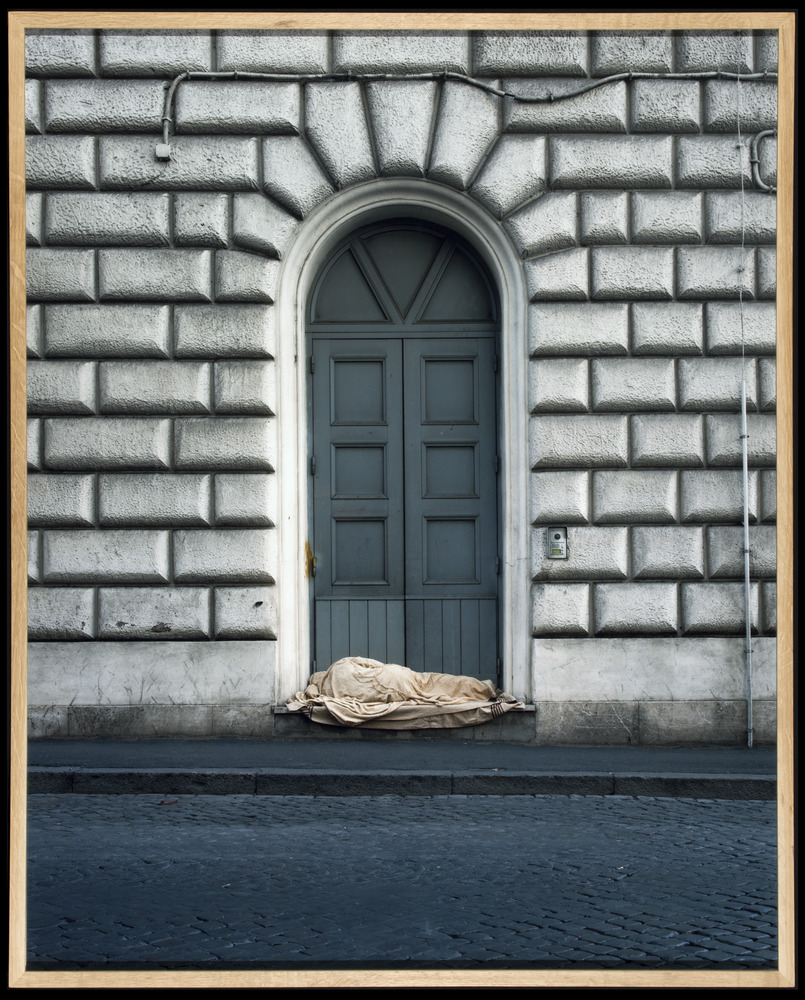

Là où Véronique Ellena propose une vision douce, presque complice, Mathieu Pernot choisit, lui, de maintenir la distance. De ces figures silencieuses, au sommeil équivoque, se dégage indéniablement une impression d’anonymat, d’étrangeté. C’est ce point de vue très extérieur qu’il a souhaité représenter dans sa série Les Migrants. En photographiant les Afghans clandestins expulsés du square Villemin durant l’été 2009, l’artiste a fait le choix de préserver cette fracture, de la magnifier, mais aussi d’assumer pleinement le gouffre qui le séparait de ces vies refoulées, dissimulées dans leur cocon opaque – dernière barrière entre l’intime et le monde. On perçoit, dans ces compositions du hasard, comme des références accidentelles aux drapés antiques, un esthétisme latent, inhérent à cette souffrance secrète, qui dérange, fascine et questionne.

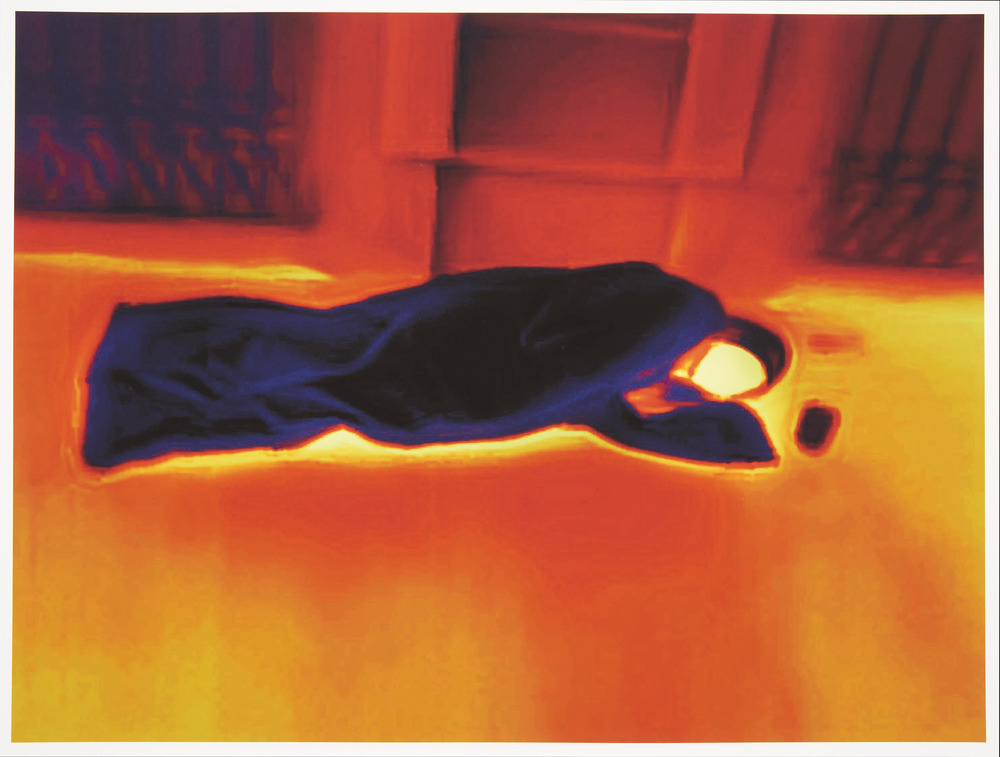

C’est en plongeant la ville dans le noir, à travers une caméra thermique, qu’Antoine D’Agata révèle la nature spectrale de ces silhouettes. Taches lumineuses, îlots de chaleur sur le béton froid, ces présences humaines rayonnent, pulsatiles. Dans sa série Virus, réalisée en pleine épidémie du covid-19, les existences se confondent, floues, dépersonnalisées. Dans les hôpitaux comme le long des trottoirs vides, les corps en détresse se répondent, irrémédiablement mortels. Partout, la même chaleur, la même pulsion de vie, qui lutte face à l’obscurité. Ici, le rapport à l’invisible est beaucoup plus frontal – il s’opère par inversion, révélant, par la même occasion, les enjeux les plus essentiels de notre humanité.

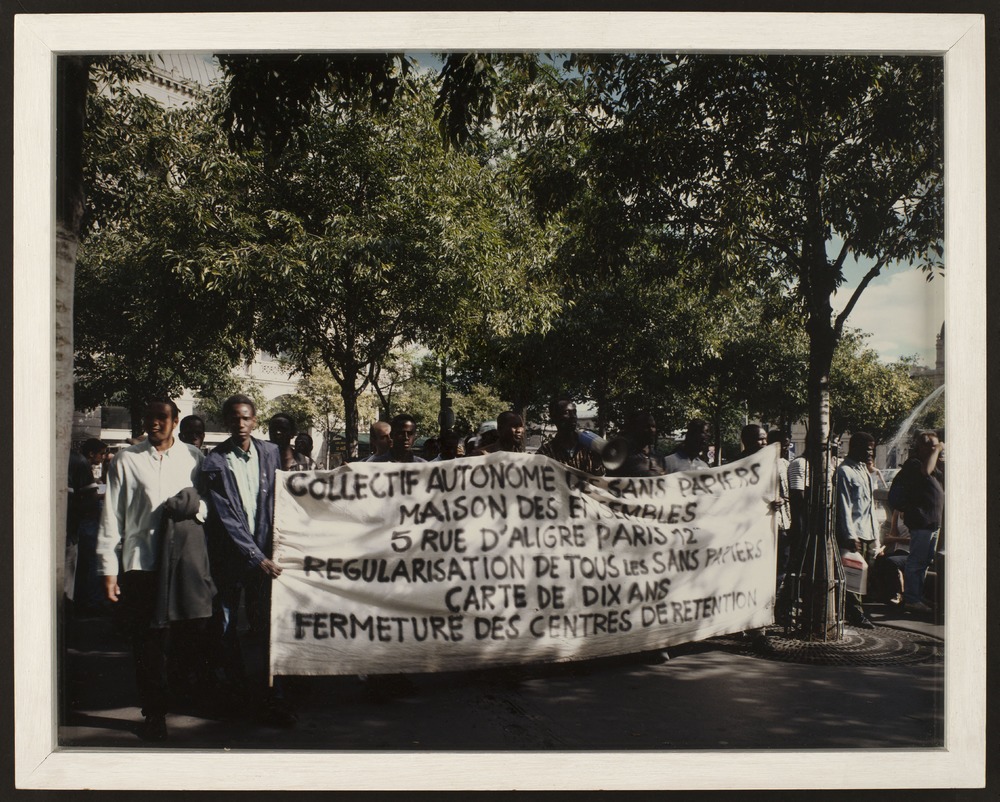

Face aux inégalités persistantes, la rue, refuge de derniers recours, devient aussi théâtre de revendications. Avec la même régularité que ses sujets, de 1999 à 2002, Bruno Serralongue documente en série les manifestations hebdomadaires menées par le collectif de sans-papiers de la Maison des Ensembles autour de la fontaine de la Place du Châtelet à Paris. Brandissant leur banderole, les populations marginalisées (ici des sans-papiers) sont saisies dans un acte de lutte, contre le silence et la fatalité.

Exil et appartenance

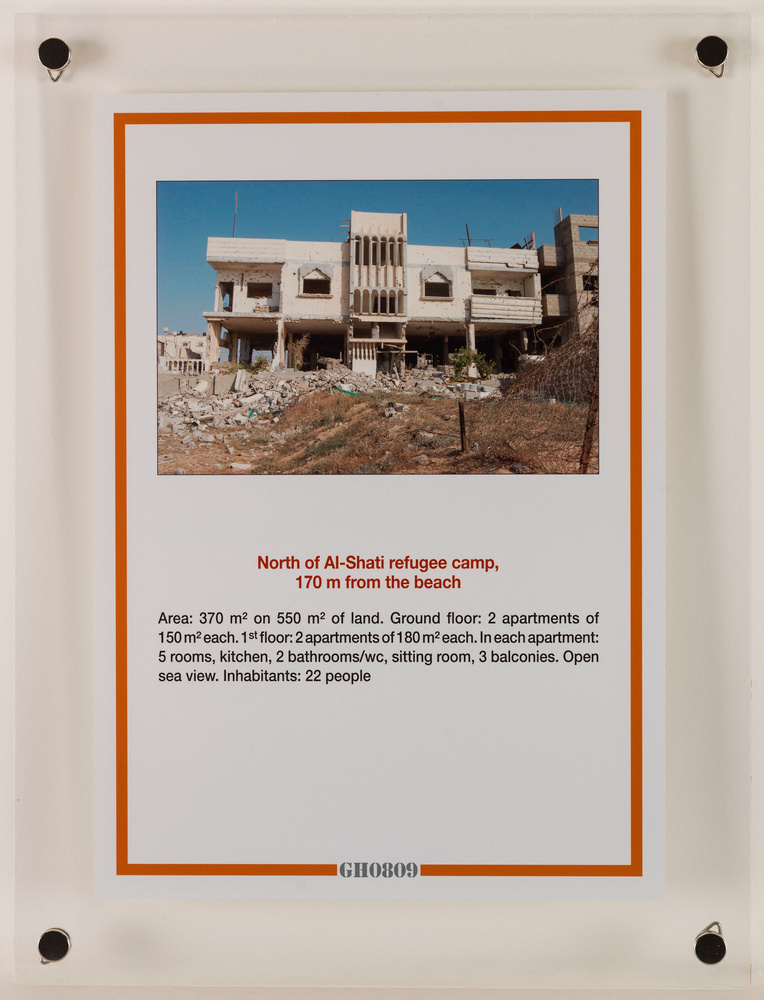

L’invisibilité est aussi bien souvent liée à une forme d’arrachement, d’effacement par la violence. Chez Marc Pataut, le déplacement forcé laisse malgré tout des traces : un sol éventré, chaotique, presque une scène de crime, qui témoigne du lien si profond entre un territoire et ses habitants. La photographie Ceux du terrain rappelle, par son titre, l’identité des populations expulsées, qui, dans son abrogation, résonne une dernière fois, à la manière d’une épitaphe. Avec une approche décalée, Taysir Batniji joue, lui, avec les codes bien connus du commerce. Aidé du journaliste Sami Al-Ajrami, il conçoit de petites annonces immobilières dont la banalité confine à l’humour – ou au cynisme – pour réveiller nos regards anesthésiés. En contournant l’imagerie habituelle du reportage de guerre, et en la transposant sur des supports quotidiens, Taysir Batniji réveille la violence de ces paysages défigurés, et nous rappelle le nombre de civils gazaouis tués par les opérations meurtrières menées par l’armée israélienne. Le conflit est soudain plus proche, plus réel. Face à la mention “inhabitants : 22 people”, des images de vie commune apparaissent, en filigrane. On saisit alors, enfin, l’ampleur du vide laissé par la guerre dans ces maisons sinistrées.

Lorsqu’on parle d’exil, la question d’appartenance devient essentielle : qui sont les gens que l'on a chassés de leurs terres ?

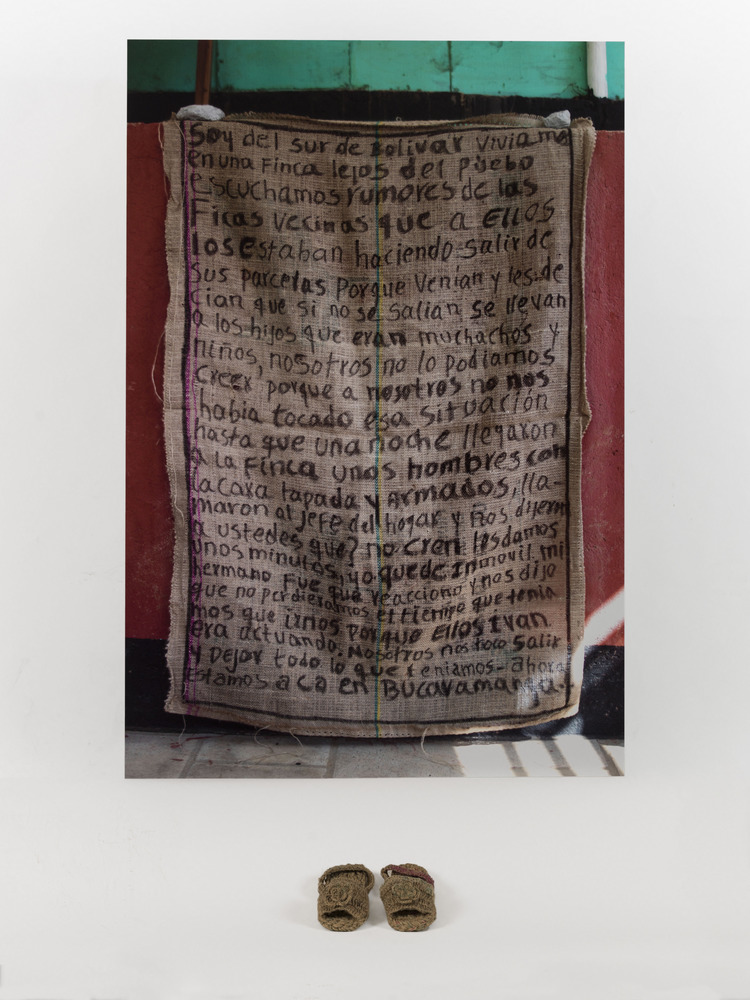

Avec Zuratoque #1, Famille Alza Medina, Marcos Avila Forero engage un travail de réparation symbolique aux côtés des familles paysannes expropriées de Zuratoque, en Colombie. Dans un geste à la fois rituel et collectif, il orchestre le tissage puis le détissage du destin de ces communautés, matérialisant leur histoire sous la forme de quatorze paires de sandales traditionnelles. À travers ce processus lent, patient, c’est une mémoire piétinée qui retrouve corps, prête à reprendre ailleurs.

Visages de la périphérie

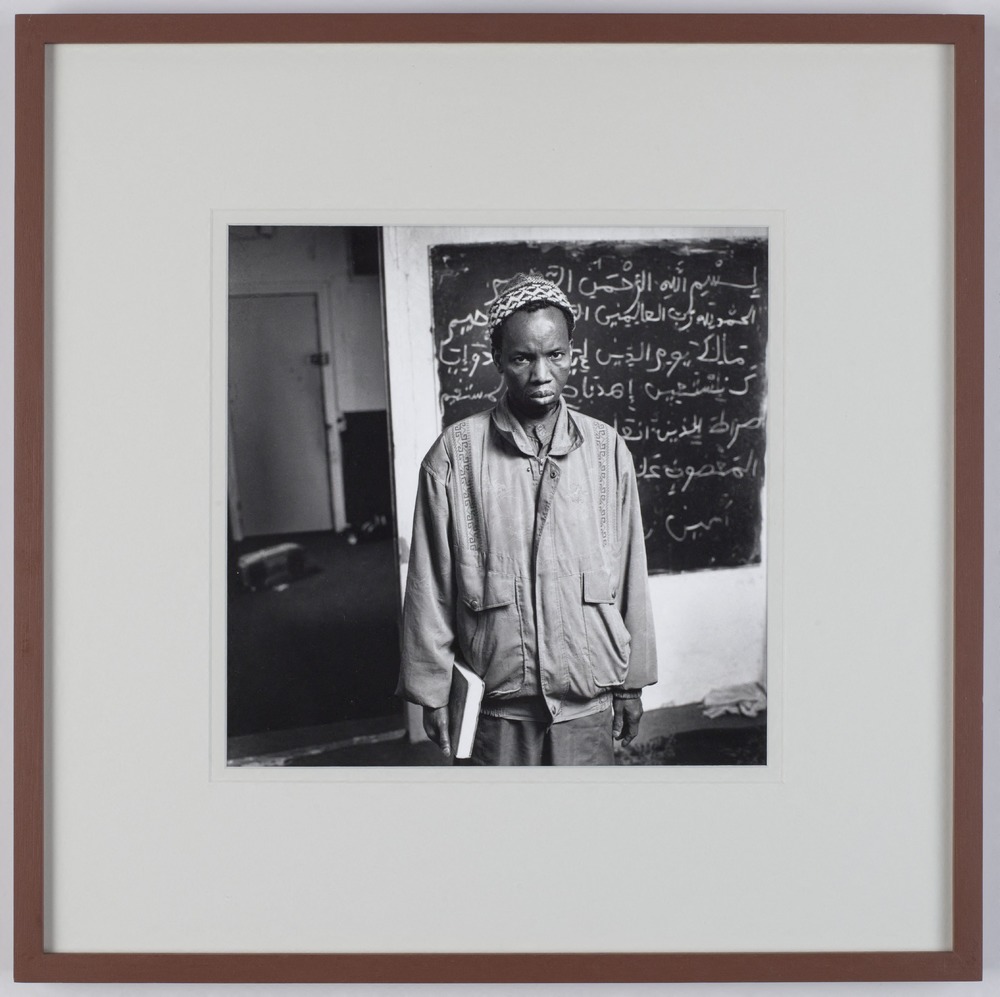

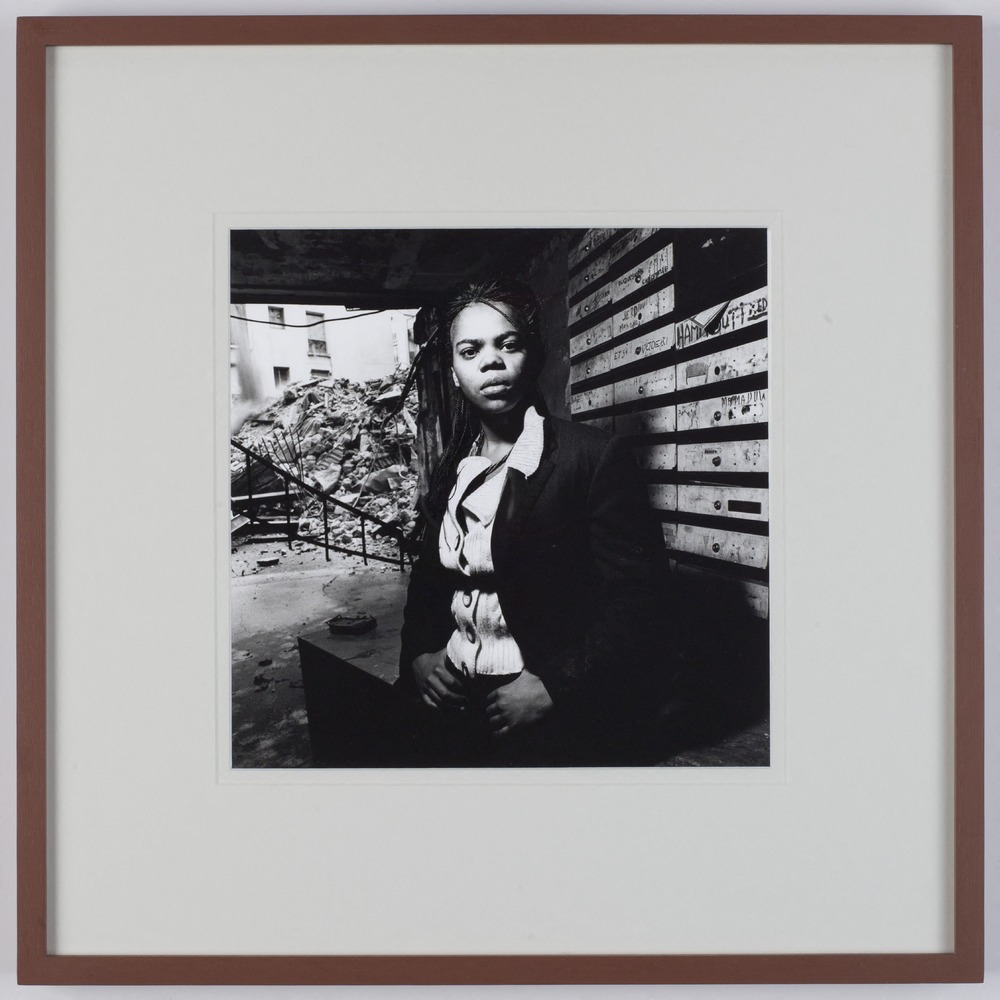

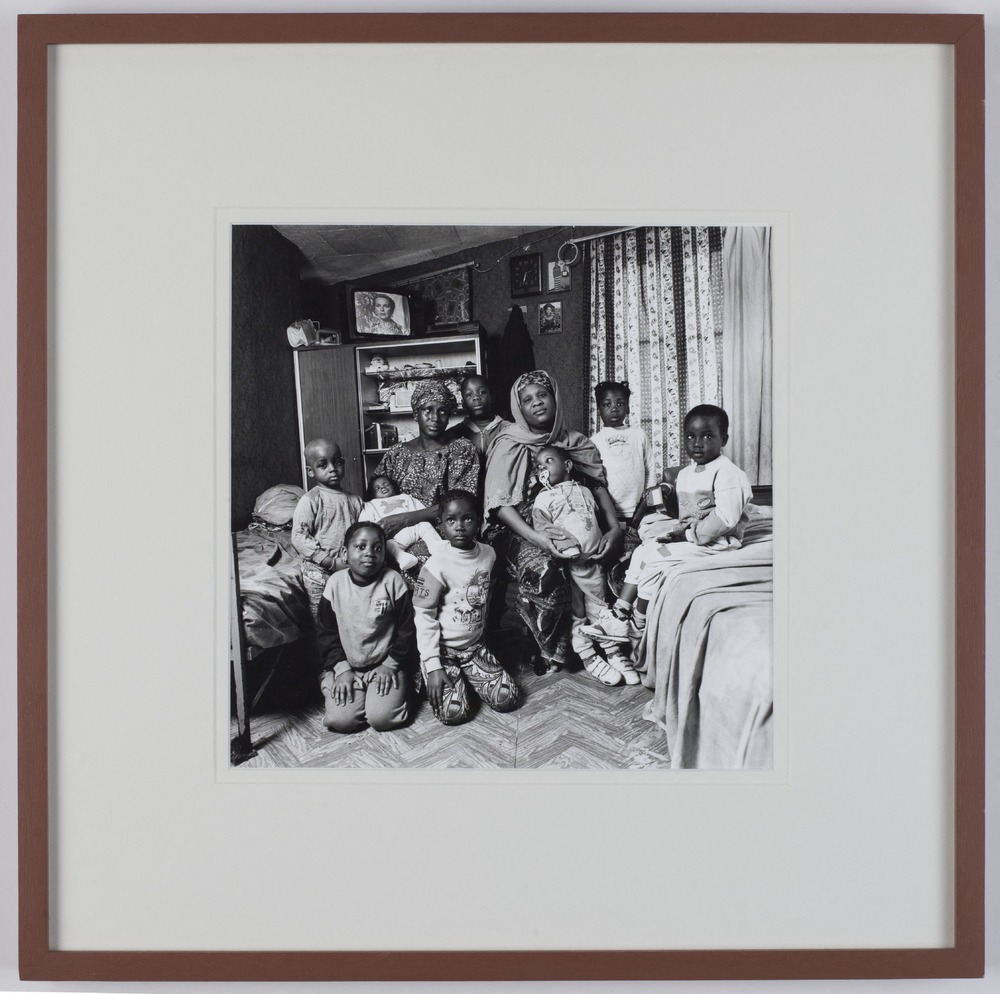

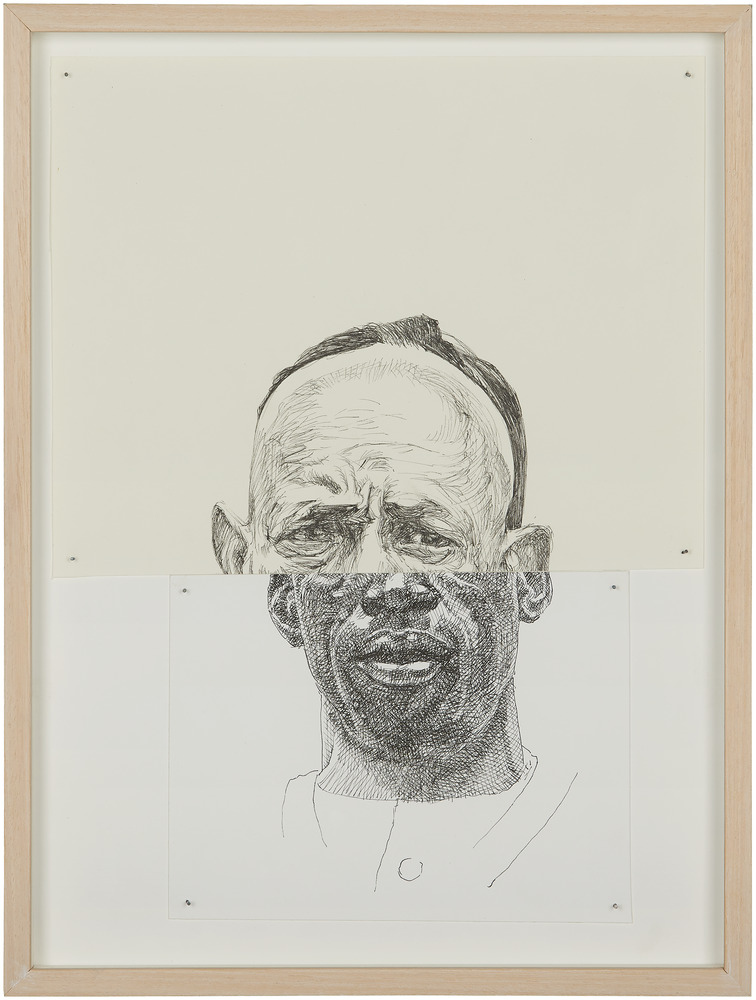

À l’écart des centres, on retrouve aussi celles et ceux dont l’histoire est marquée par un parcours migratoire. De 1990 à 2003, le duo de photographes Florisa, composé d’Isabelle et Florian Hardert, rend hommage aux habitants du quartier de la Goutte d’Or, alors en pleine transformation. Dans un format carré resserré, qui évoque l’intimité d’une photo Polaroid, s’enchaînent les visages de celles et ceux qui, venus d’Afrique, du Maghreb ou d’ailleurs, ont décidé de poursuivre leur vie en France. Une véritable mosaïque culturelle se dévoile, à travers des portraits sensibles : Moussa, imam de la mosquée de la rue Polonceau, Sylvia, à l’entrée de son immeuble en voie de démolition, ou encore la famille Camara dans son étroit studio. Comme une sorte d’état-civil alternatif, cette série de photographies documente la présence et l’individualité des habitants d’un quartier en voie d’effacement, et incarne une forme de lutte face à l’invisibilisation.

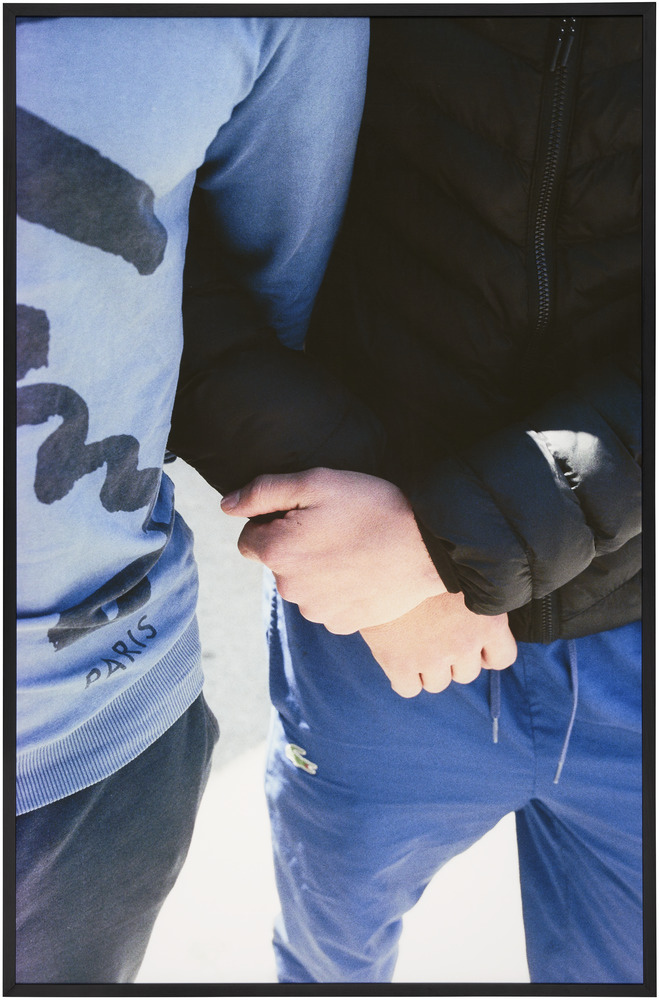

Ces récits de proximité, au plus près des corps et des lieux, se prolongent dans les mises en scène puissantes de Mohamed Bourouissa. Avec La Famille, il porte un autre regard sur les habitants des banlieues : celui de la peinture d’histoire, de la composition picturale, du récit collectif. Cadrés avec précision, dans un décor semé d’indices, les sujets présentent une part de mystère. Cette vie parallèle, aperçue souvent depuis la vitre d’une voiture, le long du périphérique ou aux abords des terrains vagues, l’artiste choisit de s’en rapprocher. Il lui restitue alors dignité et ordinaire, franchissant l’impasse de l’étrangeté. A travers cette relecture, c’est un vrai renversement du regard et des perspectives que l’artiste propose, plaçant, comme dans toute son œuvre, la périphérie au centre de l’attention.

Bien d’autres artistes encore, dans la collection, ont entrepris, d’une façon ou d’une autre, de rendre visibles celles et ceux que l’on ne regarde pas. Sans parler à leur place, ils mettent leur regard et leur travail au service d’une attention : celle portée aux existences tenues à distance, déplacées ou déclassées.

Pour aller plus loin

Exposition - Banlieues Chéries

Du 11 avril au 17 août 2025

Du 30 avril au 18 août

Exposition - Face cachée, l'envers de la ville

Du 22 mai au 5 juillet 2025

Quelques dates clés pour agir contre l’exclusion et la pauvreté

8 janvier 2025 : Nuit de la solidarité

6 février 2025 : Commémor’action

17 octobre 2025 : Journée mondiale du refus de la misère