La tricoteuse, les couturières et l'atelier de broderie

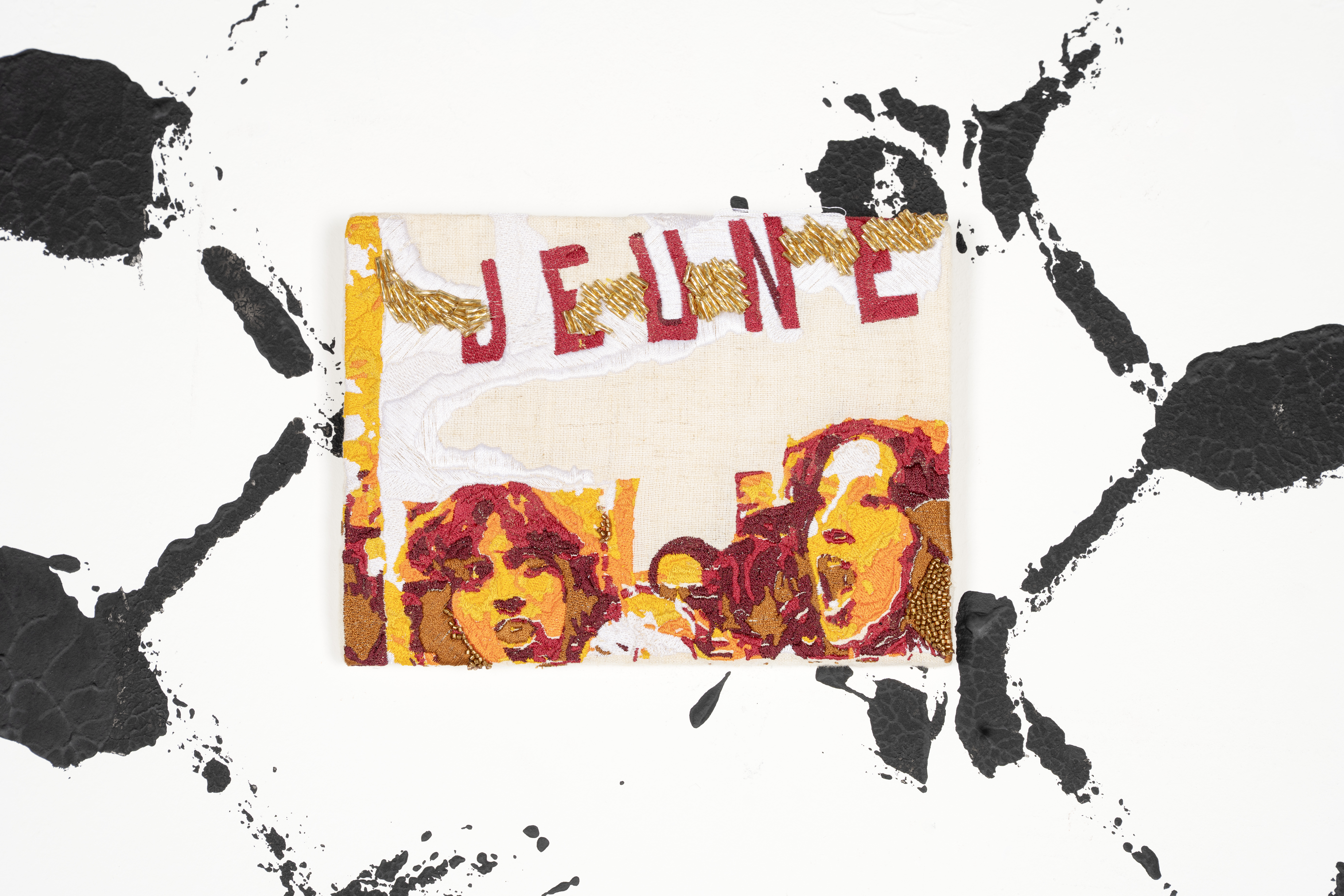

Cindy Bannani, Marseille, 15 octobre 1983, 2023

Hélène Mauri © Cindy BannaniCe parcours présente certaines acquisitions récentes du Fonds d’art contemporain de la Ville de Paris qui montrent la richesse et la diversité des arts textiles contemporains, alors que les arts textiles sont plus que jamais de retour aussi bien dans les pratiques de loisirs créatifs que dans les musées et centres d’art !

Introduction

Le Fonds d’art contemporain – Paris Collections, collection dont l'origine remonte au 19e siècle, contient de nombreuses représentations picturales d’artisanes textiles en action. Trois tableaux de Marcel Paul Combellas, Janine Marca-Tisseyre et Réné-Xavier Prinet illustrent notamment la variété des techniques regroupées sous le terme « arts textiles » : couture, broderie, tricot… Ces représentations nous montrent également à quelle point ces activités sont genrées au féminin, « couturières », « brodeuses », « tricoteuse ».

Au XIXe siècle et début du XXe siècle, l’apprentissage des arts textiles était obligatoire et institutionnalisé dès l’enfance dans l’optique de faire des jeunes filles de futures bonnes ménagères. Les travaux d’aiguille s’effectuaient dans l’intimité de la maison comme dans le tableau de Réné-Xavier Prinet, en particulier pour les femmes aisées.

Pour les familles plus modestes, le textile était surtout un vecteur de gains économiques. Au début du XXe siècle, les femmes représentent les deux tiers de la main-d’œuvre des entreprises de filature et tissage avec deux millions d’emploi (1). Elles tenaient aussi de petits commerces représentés vraisemblablement dans le tableau de Marcel Paul Combellas. L’œuvre de Janine Marca-Tisseyre montre elle un atelier de broderie dans lequel les brodeuses ont l’air encore adolescentes. Cette scène à Fez au Maroc délocalise les pratiques textiles dans un autre contexte que la France, toute culture ayant son propre héritage dans ce domaine.

Tout au long, du XXe siècle, des générations d’artistes se succèdent et cherchent à valoriser ces pratiques, montrer leurs potentiels d’explorations techniques et les sortir d’un champ exclusivement domestique ou industriel pour les emmener dans le domaine de l’art. Les artistes présenté.e.s dans ce parcours, en grande majorité féminines, sont héritier.e.s de cette longue histoire du textile et participent aux développements de cette discipline au 21e siècle !

Un matrimoine vivant

« Nous partons en recherches pour trouver un nouveau langage à la tapisserie, pour trouver notre langage, pour trouver une création où enfin intervienne nos connaissances : tisser des liens de fils, tisser des lieux chaleureux, enrober de nos fils protecteurs, tisser nos habitudes, notre vie faite de tricots, d’aiguilles, de répétitions de gestes dans des lieux clos. (…) Proche connu déjà, sans technique effrayante – dessus, dessous ; endroit, envers ; aller, retour ; je change de couleur, de laine puis d’aiguilles et de matière, je copie un dessin ; j’en invente un autre, et progressivement, j’ose. (2)»

Ce magnifique texte de la plasticienne Nadia Prête, publié en 1977, dans la revue féministe, Sorcières, nous fait ressentir les possibilités infinies de développement du langage textile. Ces pratiques millénaires et ancrées, pendant longtemps, dans le quotidien des femmes continuent d’évoluer entre les mains des artistes. Les trois premières artistes de ce parcours réinventent des techniques particulières, tissage, tufting et Nubi, chacune à sa manière.

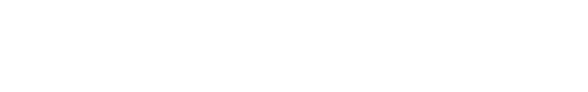

Simone Prouvé

Issue d’une famille d’artistes et intéressée dès le plus jeune âge par le textile, Simone Prouvé s’est formée dans les années 50 en Scandinavie au côté des tisserandes Alice Lund et Dora Jung. De retour en France, elle travaille pour de nombreux.ses architectes et designers sur des tissus d’ameublement, d’abord seule puis avec son mari André Schlosser. Dans les années 90, son travail prend une autre tournure avec la découverte de fils dit non-feu, des fibres techniques utilisés par exemple dans les gilets pare-balles ou les équipements de pompiers :

« À partir du moment où je m’orientai vers de nouvelles matières, je retrouvai d’une certaine manière ma personnalité. La recherche des aramides, le terme global de ces fibres non-feu, m’a passionnée. Chaque nouvelle fibre m’enthousiasmait. Maitriser ces fils malgré les difficultés que je rencontrais me motivait. (3) »

Simone Prouvé réalise un travail de prospection pour récupérer des restes de fils inutilisables ou invendus auprès d’usines dans le Nord et dans la région lyonnaise, où elle s’installe à Chazelles-sur-Lyon. Son travail se situe à la croisée entre art, artisanat et recherche scientifique car ces fils ont la particularité d’être difficile à teindre et l’artiste doit adapter son métier à tisser pour pouvoir les utiliser.

L’œuvre acquise par le Fonds d’art contemporain fait partie d’une série de tapisseries plus personnelles réalisée dans la dernière période de la vie de l’artiste. Loin des commandes pour les chantiers et travaillant désormais seule, l’artiste peut s’exprimer librement, être à la fois cartonnière et lissière. Les titres mentionnent toujours la date de réalisation, en l’occurrence le 1er septembre 2019.

L’artiste joue avec les effets de transparence et de luminosité des matériaux. Le motif est abstrait mais on peut y voir les détails d’un paysage. Simone Prouvé, qui se considérait comme une artiste textile et photographe, travaillait toujours d’après photographies pour trouver ses motifs.

Chloé Dugit-Gros

En 2019, lors d’une résidence à l’atelier des Arques (Occitanie), Chloé Dugit-Gros découvre la technique du tufting ou toufettage. Cette technique est apparue dans les années 70 à Honk Kong pour réaliser des tapis à moindre coût et plus rapidement à l’aide d’un pistolet à laine. Les fils sont insérés dans un tissu à trous ou canevas et sont ensuite scellé par de la colle placée au dos. Le mot vient de l’anglais « tuft », touffe, en référence au rendu style moquette. Les artistes et artisan.e.s français.e.s s’intéressent très vite à cette technique. En exemple, Sonia Delaunay (1885-1979), grande figure du renouveau de l’art textile au XXe siècle, l’utilise pour des tapis à la fin de sa vie.

Les contours irréguliers de l’œuvre de Chloé Dugit-Gros donnent l’impression d’une forme organique en mutation. Les couleurs et les motifs sont inspirés du graffiti et du groupe Memphis, un mouvement de design italien des années 1980 qui se caractérise par des formes géométriques et des couleurs vives. La sensorialité de l’œuvre est renforcée par le titre « What kind of color do you like to eat ? » qui associe la vue et le goût. Une des grandes forces du textile est son évocation des sens par les textures. Même si le tapis de Chloé Dugit-Gros est une œuvre à accrocher au mur, l’aspect duveteux fait appel à notre sens du toucher.

Seulgi Lee

L’univers de Seulgi Lee est comme celui de Chloé Dugit Gros, géométrique et colorée. Seugi Lee est une artiste d’origine coréenne installée en France depuis les années 1990. Pour sa série U, elle travaille avec un artisan, Seong-yeon Cho, qui maitrise la technique du Nubi, utilisée pour faire des couvertures traditionnelles coréennes en soie présentes dans les foyers jusque dans les années 80. Le matelassage en coton permet de tenir chaud et renforce la soie fragile. Cette technique se rapproche de celle de la courtepointe ou du quilt, pratiqué en Occident et repris par d’autres artistes contemporaines comme l’afro-américaine Faith Ringgold (1930-2024).

Chaque couverture porte le nom d’un proverbe coréen (pour l’œuvre du Fonds "l’eau dans laquelle on fait bouillir la hache") et sa signification ("aucun goût"). Ces proverbes vernaculaires sont de moins en moins utilisés en Corée, tout comme les couvertures Nubi, remplacés par des couvertures moins chères et plus rapides à produire. La série d’œuvres est donc une double tentative de faire survivre des traditions populaires, linguistiques et artisanales. Sous les couvertures de Seulgi Lee, les dormeurs et dormeuses peuvent rêver à la signification du proverbe. La couverture, objet textile du quotidien, est pour l’artiste "un objet de récit, une sorte de frontière entre le rêve et la réalité (4)".

Textiles en colère

Dès la seconde vague du féminisme dans les années 1970, des artistes femmes se réapproprient les « travaux d’aiguille » qui les ont pourtant enfermés pendant des décennies pour en faire un outil de révolte libérateur. La critique d’art Aline Dallier-Popper (1927-2020) est la première en France à théoriser cet enjeu artistique et militant. Pour elle, la valorisation des arts textiles auparavant jugés mineurs est déjà un acte militant en faveur du matrimoine. Mais certaines artistes vont plus loin en détournant les techniques textiles et en déjouant les stéréotypes de douceur, patience et calme qui y sont associés. Aline Dallier-Popper nomme « Nouvelles Pénélopes » ces artistes en référence à Pénélope qui tisse éperdument une tapisserie en attendant le retour d’Ulysse dans l’Odyssée de Homère.

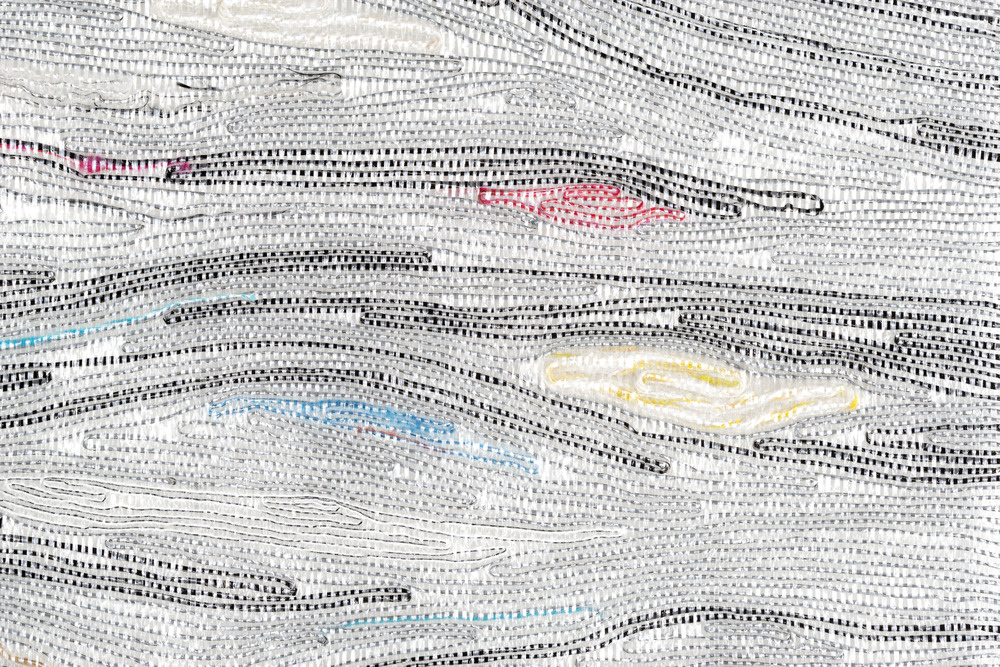

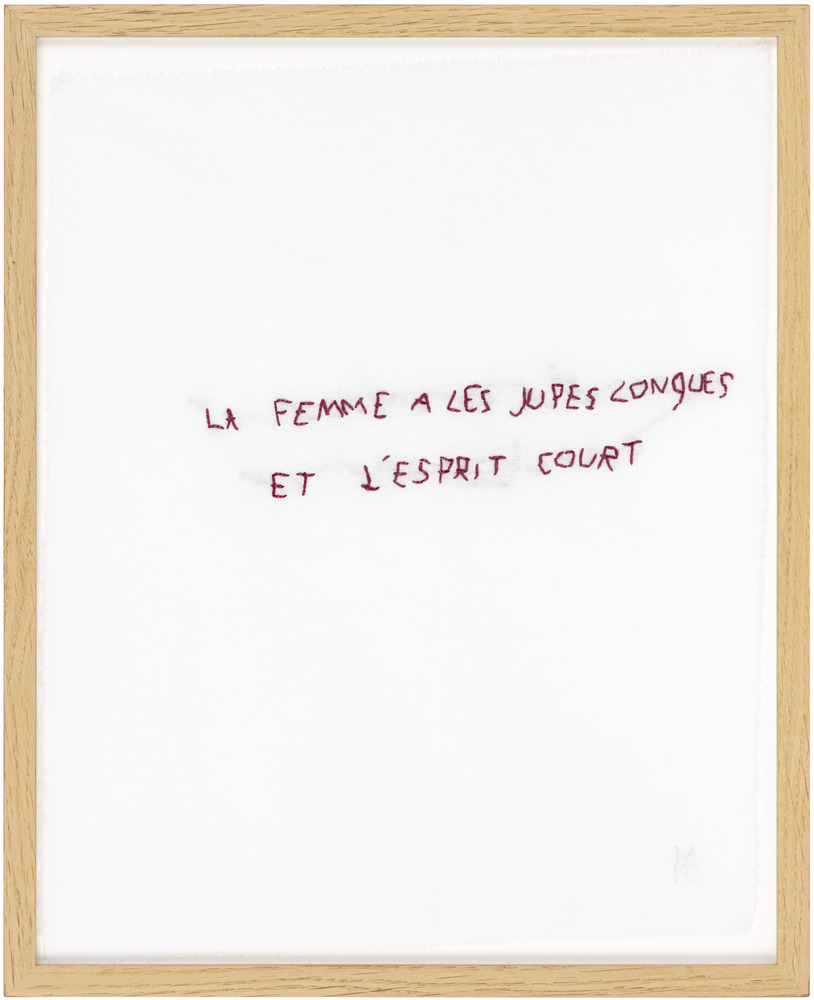

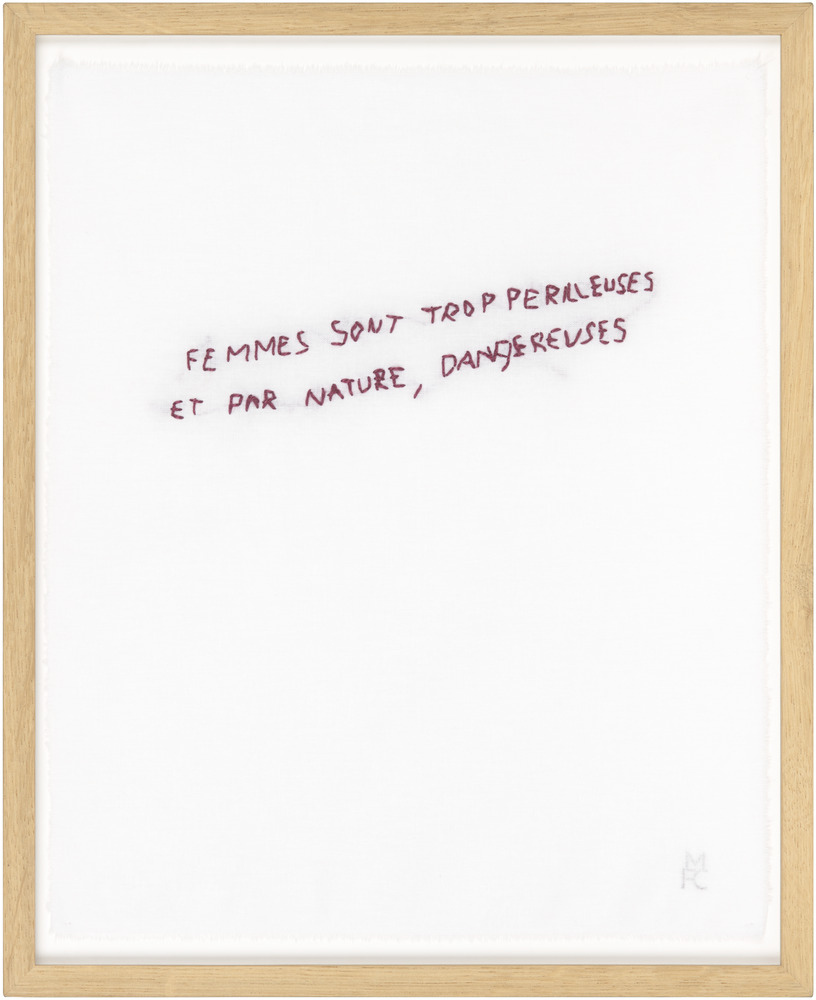

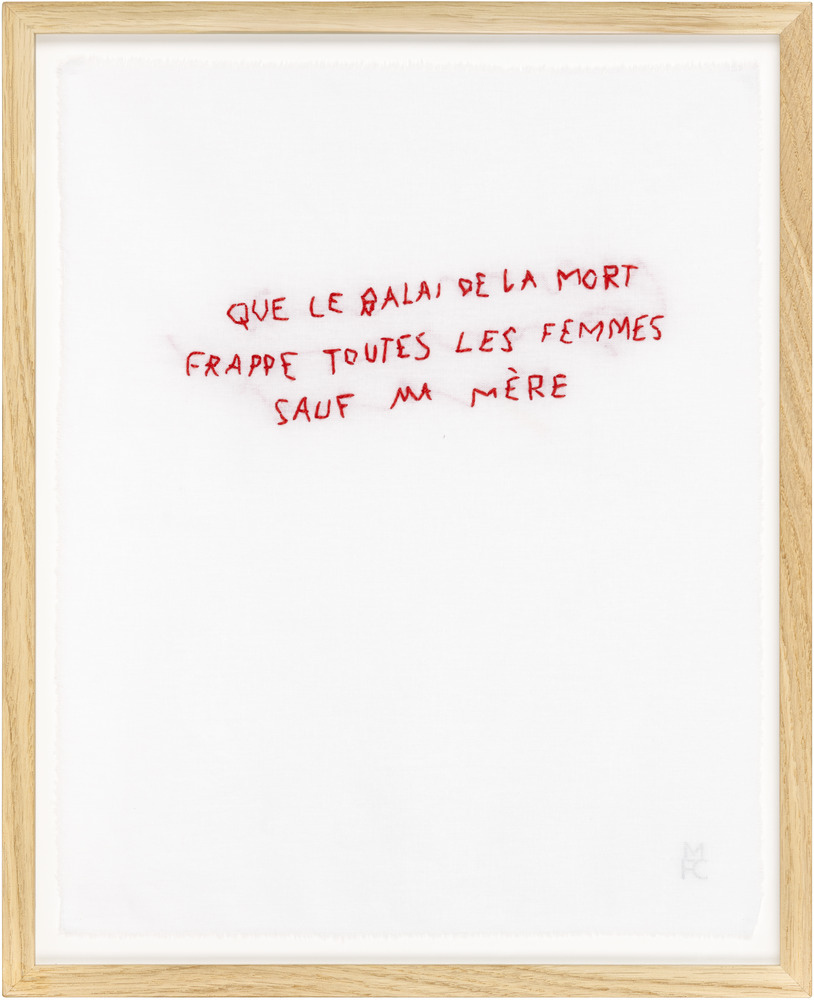

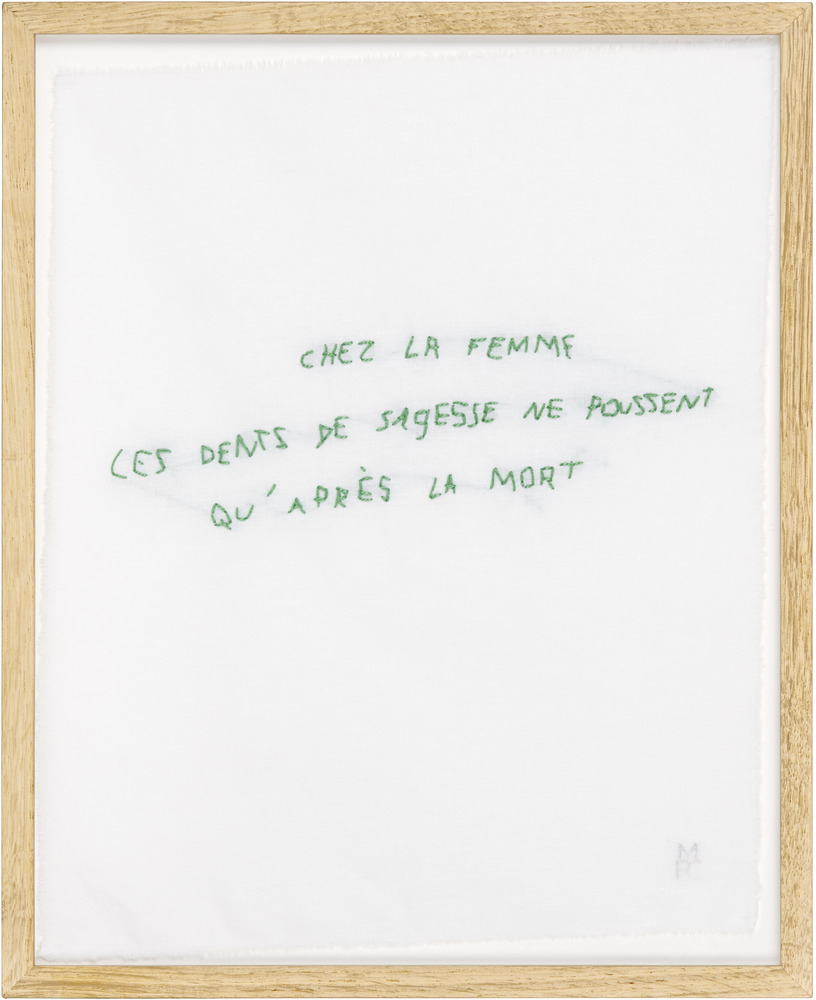

La collection du Fonds d’art contemporain – Paris Collections comprend une série d’œuvres iconique de cette période, Ma collection de proverbes de Annette Messager. Dans ses broderies réalisées pour la première fois en 1974 et rééditées en 2012, l’artiste répertorie des proverbes misogynes français. Le tissu est froissé et les lettres brodées à la va-vite sont tremblantes, cette esthétique sous-entend le rejet de l’artiste pour ces idées réductrices.

Hélène Hulak

Hélène Hulak, artiste née en 1990 à Paris, se réapproprie des images de corps féminins, provenant du cinéma ou de la publicité occidentale. L’œuvre Hypnotic Poison parodie la campagne de publicité de 1998 du parfum Dior éponyme dont l’égérie est alors Monica Bellucci. Le désir froid et glacé de l’image initiale est subverti par l’utilisation de tissus satinés vifs et par la grande expressivité du visage. Le serpent utilisé dans la publicité pour créer une tension séductrice devient un symbole de puissance protectrice, comme un animal totem. L’artiste dénonce le marketing de l’industrie du parfum basé sur des identités genrées et stéréotypées comme celles de la déesse pure ou de la femme fatale.

La technique textile est celle du quilt ou de la courtepointe, proche de celle du Nubi coréen utilisé par Seulgi Lee. L’artiste a multiplié les coutures à la machine à coudre pour donner du relief à l’œuvre. Avec le choix de tissus brillants aux couleurs vives, l’œuvre d’Hélène Hulak tape à l’œil. De la transformation de Monica Bellucci froide et passive en femme puissante et en colère résulte une joie communicable et transmissible aux spectateur.ice.s.

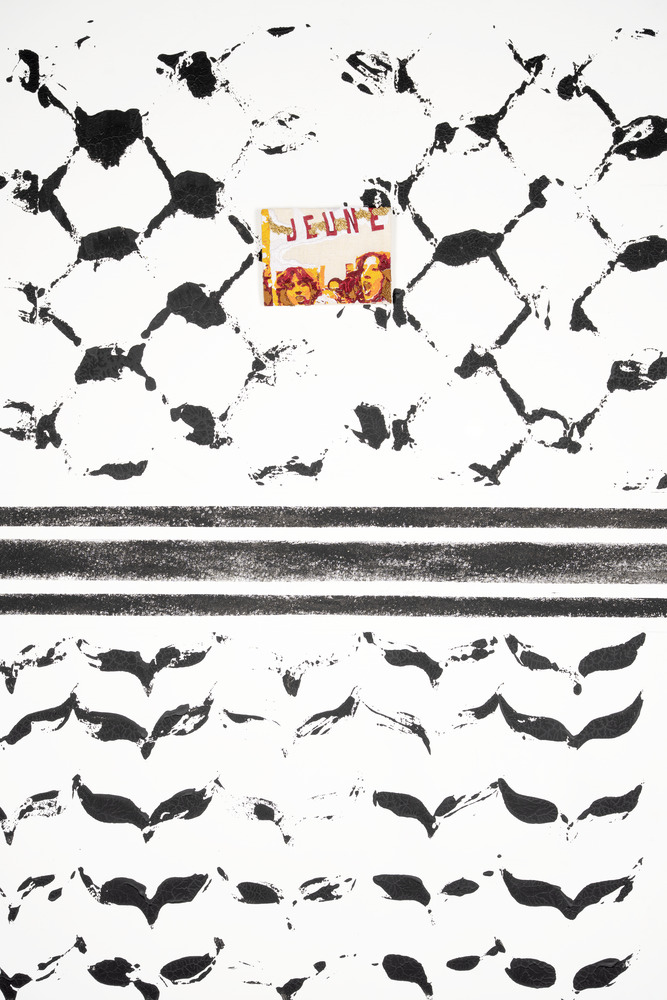

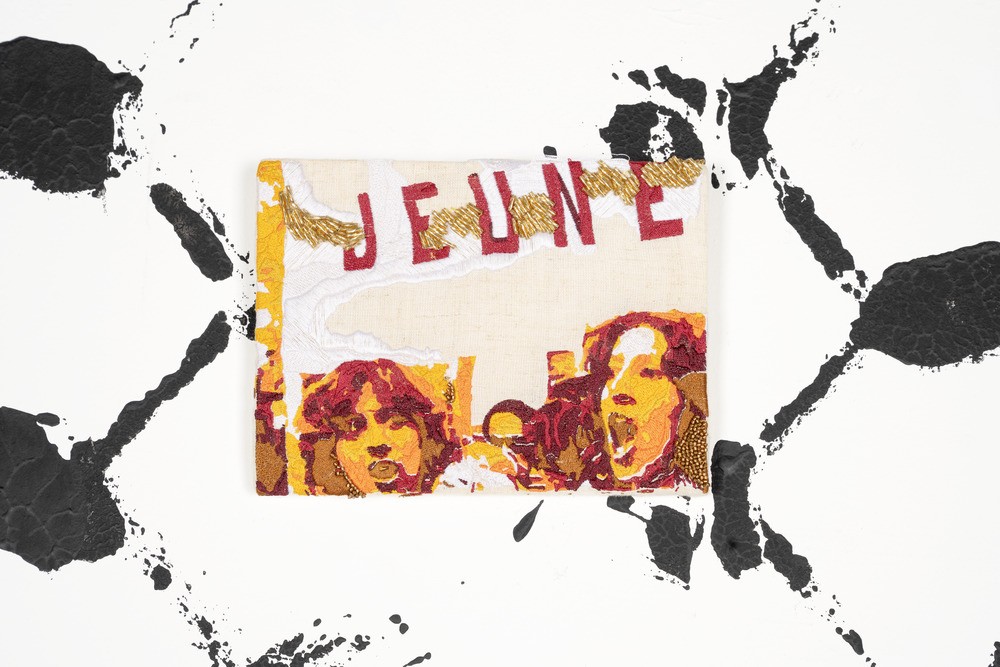

Cindy Bannani

Cindy Bannani est une artiste franco-tunisienne qui s’intéresse à l’Histoire des diasporas nord-africaines en France. Sa série de broderie 15 octobre - 3 décembre 1983 commémore la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983. En réaction à des violences policières, des jeunes du quartier des Minguettes en banlieue lyonnaise initient une marche pacifiste au départ du quartier des Cayolles à Marseille. Leurs revendications principales sont l’allongement de la durée du titre de séjour et le droit de vote pour les étrangers. Le nombre de manifestant.e.s, au départ une quinzaine, s’étoffent au fur et à mesure du parcours. A l’arrivée du cortège à Paris le 3 décembre, ils et elles sont plus de 10 000 et des représentants du mouvement sont reçus par le Président François Mitterand.

Cindy Bannani explore à travers des photos de presse l’histoire de cet événement, aujourd’hui méconnu des nouvelles générations. Elle choisit des détails d’images d’archive qu’elle brode avec minutie sur du coton teint au henné. L’œuvre Marseille, 15 octobre 1983, acquise dans le cadre de la commission Collection Collège 2025 avec le collège Hélène Boucher, représente des visages de femmes en train de crier avec l’inscription « Jeune ». L’artiste a voulu donner de la visibilité aux manifestantes, souvent effacées de l’histoire des mouvements sociaux. L’œuvre est complétée par une peinture murale représentant le motif du keffieh, symbole de la lutte palestinienne porté par les manifestant.e.s de 1983. Autour de ce projet, l’artiste propose des ateliers de broderie collectifs où les participant.e.s réalisent de grandes banderoles. Ces moments de partage et d’échange sont aussi l’occasion de faire vivre l’histoire de la marche. Le temps long de la broderie est propice au temps long de la transmission et de la mémoire.

Suzanne Husky

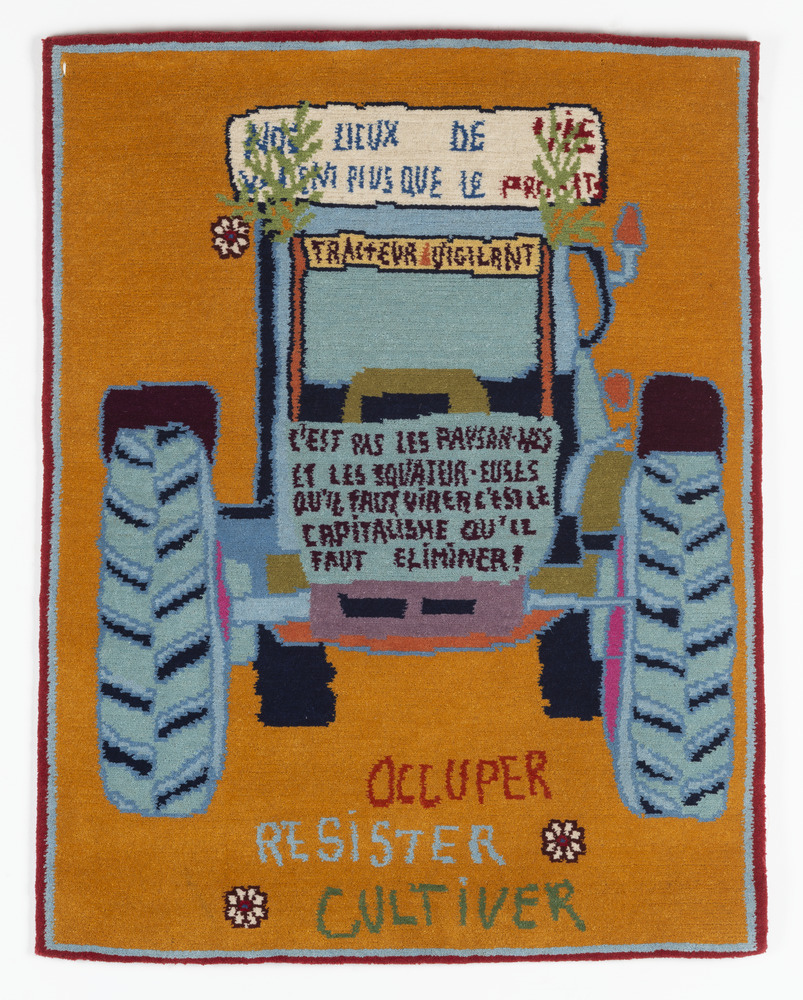

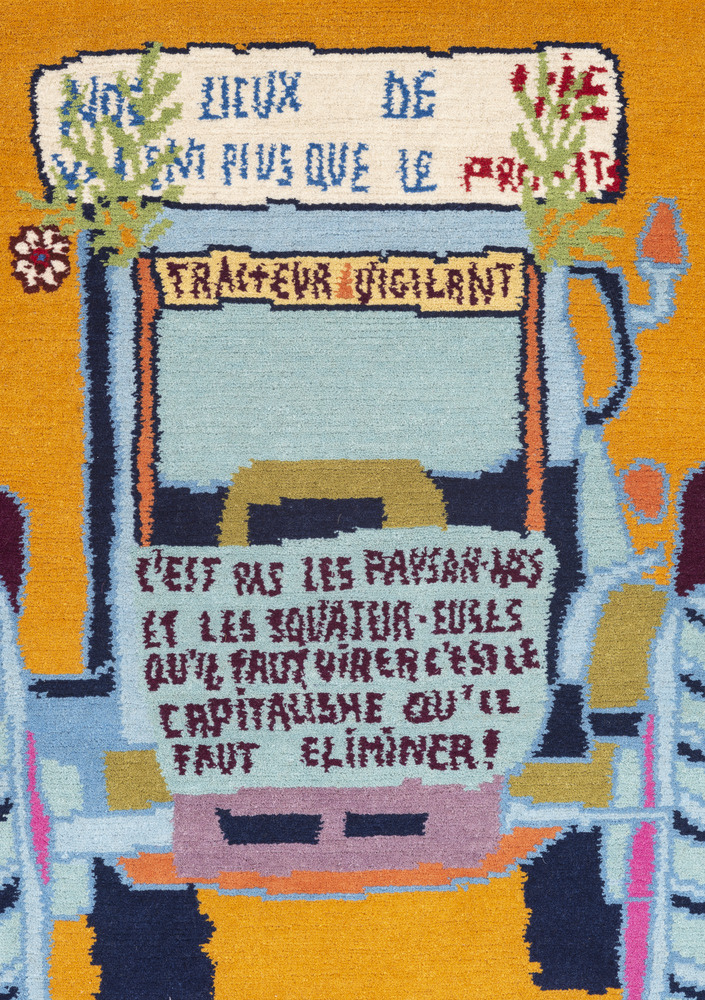

Née en 1975, Suzanne Husky est une artiste pluridisciplinaire au parcours singulier entre sciences du vivants et arts visuels. Le tapis Occuper, Résister, Cultiver a été dessiné pixel par pixel sur Photoshop avant d’être tissé dans l’atelier Made by Node : Fair Trade Rugs au Népal. Il représente un tracteur en train de manifester avec des slogans anti-capitalistes. Acquise en 2022 par la Ville de Paris, l’œuvre fait partie d’un large projet mené avec l’artiste Stéphanie Sagot, intitulé « le Nouveau Ministère de l’Agriculture ». Cette institution fictive invite les spectateur.ices à réfléchir aux politiques agricoles modernes et à réfléchir à des alternatives à l’agrobusiness. Le slogan « Occuper, Résister, Cultiver » semble ainsi proposer une autre devise pour le modèle agricole français.

Tout comme dans l’œuvre de Cindy Bannani, le choix du médium textile pour représenter une lutte sociale peut paraitre surprenant. Pourtant, autrefois la tapisserie était utilisée pour raconter de grands récits guerriers, l’exemple le plus célèbre étant la tapisserie de Bayeux. D’autres éléments détonnent : la maladresse des écritures, en lettres capitales et bancales comme dans les proverbes d’Annette Messager, et la naïveté du dessin avec les motifs floraux. L’artiste joue de l’effet de surprise entre la forme et le fond de l’œuvre pour renforcer l’impact de son message.

Textiles du quotidien, morceaux de la société

Dans sa thèse soutenue en 2012 et intitulée « Arts textiles contemporains, Quêtes de Pertinences Culturelles », la commissaire d’exposition et chercheuse Julie Crenn écrit :

« Le matériau textile se situe entre l’art et la vie, il détient des propriétés sensibles, cognitives, perceptuelles, physiques et sensuelles, qui allient l’art et la vie de manières extrêmement pertinentes. Le matériau textile fait partie de nos quotidiens, les artistes l’extraient de la sphère intime pour en faire un témoin d’expériences à la fois personnelles et collectives. En cela, il apparaît comme un écran sensible et tactile où nos sociétés se reflètent sans compromis. (5) »

Si les matériaux textiles nous touchent autant, nous évoquent des souvenirs et des sensations intimes, c’est qu’ils sont omniprésents dans notre quotidien. Les artistes de cette dernière partie re-emploient des textiles liés à leurs contextes de vie pour nous plonger dans des univers chargés en émotions.

Mélanie Matranga

L’artiste française Mélanie Matranga a l’habitude de mettre en scène des vêtements, certains qu’elle coud expressément pour ses œuvres, d’autres qu’elle récupère dans son placard ou dans ceux de ses ami.e.s. L’installation People, acquise en 2021, est composée de plusieurs éléments : un jean, un imperméable transparent, des t-shirts et des draps, une tasse en céramique qui contient des mégots de cigarette figé avec de la résine et des lettres en feutre. Les vêtements, plutôt classique, pourraient appartenir à un grand nombre de personnes, d’où le titre de l’œuvre People qui se veut neutre.

La vision de ses objets posés au sol évoque de la curiosité mais aussi de la gêne : à qui appartiennent ces vêtements ? Pourquoi ont-ils été laissés là, en attente ? Leur forme évoque en creux un corps, sa matérialité et son absence. Les vêtements semblent avoir été pliés à la va-vite, abandonnés par terre. La mise en scène évoque une œuvre iconique de l’artiste britannique Tracey Emin, My Bed. En 1998, elle expose son propre lit, défait et sale, après avoir traversé une période de dépression. La confrontation à l’intime est encore plus frontale que dans l’œuvre de Mélanie Matranga qui est plus ambiguë.

L’inscription « Love Me » (aime-moi) est elle aussi troublante, à la fois slogan standardisé qui pourrait être imprimé sur des t-shirts et vrai cri d’un besoin universel d’être aimé.e. En brouillant les frontières entre traces du réel et construction fictionnelle, Mélanie Matranga joue de la charge émotionnelle que contiennent certains vêtements, alors même que nous ne connaissons pas les personnes qui les ont portées.

Bénoit Piéron

L’œuvre Paravent de Benoit Piéron parle aussi d’intimité mais dans un contexte bien particulier, celui de l’hôpital. La trajectoire personnelle de l’artiste l’a amenée à passer de longues périodes dans les institutions médicales depuis l’enfance. Dans ses œuvres, il utilise régulièrement des draps réformés des hôpitaux, aux couleurs pastel reconnaissables. Ces couleurs ont été soigneusement pensées pour être apaisantes, comme le vert d'eau, couleur complémentaire de l’hémoglobine. Des inscriptions et numéros sont encore visibles sur les draps utilisés pour Paravent, témoins de leur utilisations antérieures.

Benoit Piéron a repris la structure d’un réel paravent, disposé dans les chambres partagées d’hôpital pour créer une maigre intimité entre les patient.e.s. L’artiste souhaite avec cette œuvre revendiquer un droit à la sexualité et au plaisir pour les personnes hospitalisées sur le long terme.

Ces œuvres ont aussi un statut d’ex-voto pour l’artiste à la mémoire de personnes malades rencontrées pendant son parcours, aujourd’hui décédées. Enfant, Benoit Piéron a été hospitalisé suite à une leucémie dans un service touché par l’affaire du sang contaminé et beaucoup de ses jeunes compagnons sont décédés du VIH. La technique du patchwork, qu’il reprend pour l’assemblage des tissus du paravent, a joué un rôle singulier dans la lutte contre cette maladie. À la fin des années 1980, en Californie, des proches endeuillés se réunissaient pour créer ensemble des « patchwork sans nom » à la mémoire de personnes décédées du VIH. Ces rituels comblaient souvent l’absence de commémoration officielle pour les défunt.e.s en raison de la stigmatisation sociale et du refus de certaines entreprises funéraires de s’en charger. Cette pratique communautaire a ensuite circulé dans d’autres régions du monde dont la France. Les patchworks de Bénoit Piéron héritent donc de cette histoire populaire et militante.

Julie Béna

Enfin, l’œuvre de Julie Béna Purple Unicorn nous plonge dans un autre univers grâce à l’utilisation de matières qu’on associe naturellement au monde du cabaret et de la nuit : collants en viscose et polyester, franges, bijoux… L’artiste a grandi au sein d’une troupe de théâtre itinérant et connait bien l’importance du costume, qu’elle enfile pour interpréter des personnages dans ses films et performances.

Les collants tendus sur un support en métal permettent de jouer sur des effets de textures, transparences et opacités. Ces textiles du quotidien des femmes, viscose et polyester, ramènent une forme de sensualité et d’érotisme dans l’œuvre. Leur souplesse et leur fragilité contrastent avec la structure en métal, outil récurent dans le travail de Julie Béna soit en tant que sculpture autoportante soit en tant que support pour des écrans télévisés.

Des bijoux de faible qualité, achetés tels quels dans un magasin de fast fashion par l’artiste, complètent la panoplie. L’œuvre s’installe par le haut, suspendue au plafond. Sommes-nous face à un rideau sur le point de s’ouvrir sur un numéro d’effeuillage ou face au portant d’une performeuse prête à partir au travail ? Purple Unicorn fait partie d’un triptyque avec deux autres œuvres, conservées par le FRAC Normandie, et qui reposent sur le même principe de confrontations entre métal et textiles connotés comme vulgaire, par exemple du simili-cuir. Julie Béna s’amuse de ses codes et nous montre à quel point une simple matière textile peut nous évoquer autant d’images et de stéréotypes.

D'autres ressources sur le même sujet

Sources

(1) Les Archives du Monde du travail, "Femmes et univers textiles : entre rêves d’indépendance et réalités industrielles", publié le 18 mars 2022, consulté en octobre 2025 : https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/Decouvrir/Dossiers-du-mois/Femmes-et-univers-textiles-entre-reves-d-independance-et-realites-industrielles

(2) Nadia Prête "Tapisserie contemporaine", p.18 In Sorcières : les femmes vivent, n°10, 1977, consultable en ligne :

https://femenrev.persee.fr/doc/sorci_0339-0705_1977_num_10_1_4016

(3) Muriel Seidel, Simone Prouvé : tisser la lumière, 2023, Selena éditions, p. 152

(4) Propos cité dans Binna Chois, "Faire-femme-couverture-panier : Persister dans le plaisir malgré tout", publié en décembre 2023 sur le site de la Fondation Pernod Ricard, consulté en octobre 2025 : https://www.fondation-pernod-ricard.com/fr/textwork/faire-femme-couverture-panier-persister-dans-le-plaisir-malgre-tout

(5) Julie Crenn, "Arts textiles contemporains : quêtes de pertinences culturelles", thèse soutenue en 2012 à l'Université Bordeaux Montaigne, sous la direction de Bernard Lafargue